光の村の紙器工場

| 9:00 | 作業開始 |

| 10:30 | 15分休憩(トイレ・ストレッチ |

| 10:45 | 作業再開 |

| 12:00 | 昼食(食堂に移動して食べます) |

| 13:00 | 午後の作業開始 |

| 15:30 | 作業終了(片付け・評価) |

| 16:00 | おやつ > 入浴 > 洗濯 |

| 18:00 | 夕食 |

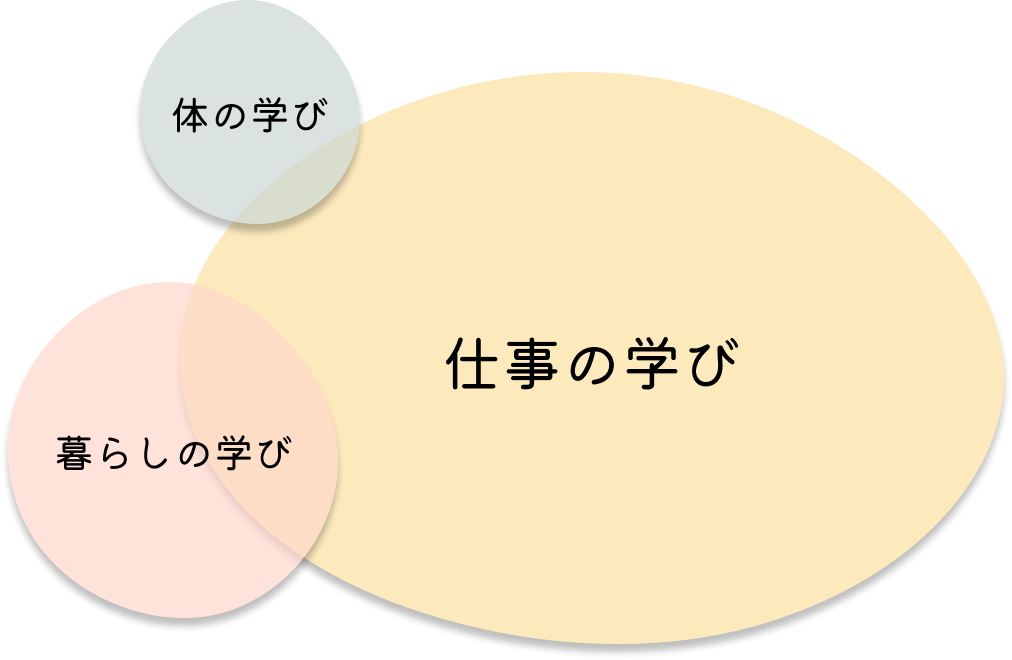

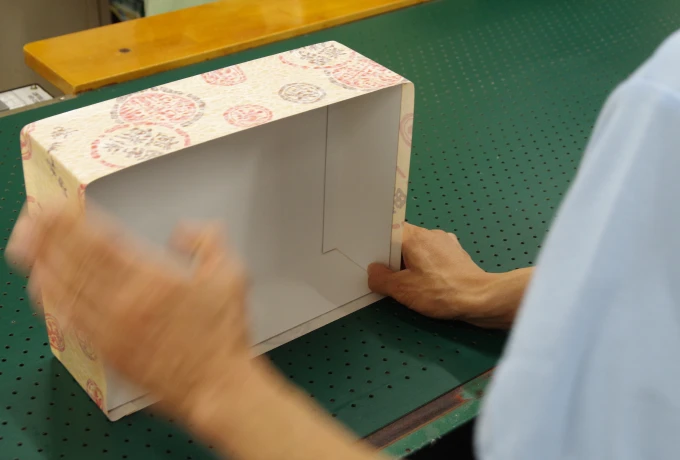

基礎クラスでその方に応じた課題をクリアーできた方は、いよいよ卒業後の就労に向けた準備が必要となります。光の村の園内には紙器工場があり、県内外多くの和菓子店・煎餅店・洋菓子店からの発注を受け、手貼りの高級化粧箱を生産しています。実際の職場に近い環境で箱作りの技能や態度を身に着けていきます。

切る・折る・貼るといった幾つもの工程を経て、高級手張り化粧箱として受注生産を行う園内の紙器工場。園生達はそれぞれ担当する作業を黙々と進めています。紙器クラスの園生達は、加工技術を身につけるだけでなく、卒業後の一般就労に向けた園外実習、そして就職に必要な意欲や職場での態度なども学びます。自分が行った業務の報告や、失敗した時の報告なども含め、受注生産を行う工場ならではの学びが多く詰まった現場です。

売り物として価値ある品質の紙器製品を提供する工場として、納期を守る事も重要であるため、受注量が多い時は残業もあります。紙器クラスは一般企業での園外実習、そして就職を目指すクラスです。一日8時間の労働に従事するには、仕事を行う気力とやり遂げる為の持久力が必要不可欠です。また高品質な製品を仕上げるには、手先の器用さと作業の確実性と集中力が求められます。実際の職場に近い環境で、社会から求められる人材育成を志しています。

紙器加工の作業工程には、園生それぞれに向き不向きがあります。その作業の難易度に順位などはなく、それぞれの園生の特性を見極め、担当する作業を決めています。機械の扱いが上手な人、折り込み作業が苦手な人、それぞれの個性や能力に依り、担当する作業が決められるのは、実際の職場でも同じことです。

園内の紙器工場とは言え、一般のお客様が購入する製品である以上、常に高品質な製品作りを目指す必要があります。贈答品用の化粧箱は、和菓子や煎餅などを製造する菓子メーカーにとって、ブランド価値を高める大切な引き立て役でもあります。その為、担当する職員が必ず近くに付いて一緒に作業をします。またそうする事で、期待以上の腕前を見せてくれる園生の発掘や個性に気づく事もあり、卒業後の進路指導に役立てられます。

黙々と作業をする紙器工場の園生達。園生達の個性や身体的な面を考慮し、それぞれの作業がしやすい環境を提供できるように、作業台の一工夫は必要不可欠です。道具の置き場所や、材料の並べ方などは、監督する職員が気配りをする必要があります。ちょっとした周囲の工夫によって、作業効率が格段に上がる人もいれば、無理だろうと思われていた作業も、できるようになる事もあります。

朝9時から正午、お昼ご飯を挟んで13時から16時(休憩あり)まで。園生達は懸命に作業に従事します。その間、集中力を絶やさずに作業を続けなければいけません。また閑散期と繁忙期では作業時間の変化を伴うことがあります。そんな日は終業後の日課が崩れる事になりますが、基礎クラスから培ってきた体力・気力が彼らを支える土台となり、多少の変化にも対応できる人として成長しています。

一般就労と福祉作業所への就労との大きな違いは何でしょうか?一般就労の場合、その企業で働いている人達は、当然のことながら一般の社員やパート従業員の方々です。卒業後に社会に出て行く彼らは、従業員の方々と同僚となって労働に従事する必要があります。与えられた仕事をするだけでなく、自分の持ち物やロッカー内の管理も一人で行う必要があり、園で学んだ経験が最大限に活かされる事になります。

入園前にはさまざまな問題行動で家族を悩ませてきた彼らが、紙器工場で6時間の労働に従事できるまでに成長した大きな要因は、言うまでもなく生きる価値や働く喜びを理屈ではなく「体感」したからではないでしょうか?従事した自分の作業が何かの役に立つ事は、人としての大きな喜びに繋がるはずです。そしてそれは健常者だけの特権ではなく、障害を抱える彼らもまた同じなのです。

紙器クラスの目標は「社会人として必要とされる存在」となることです。入園当初から始まった体力作り、基礎クラスで身に付けた仕事と暮らしの基礎を糧に、紙器工場では社会人として必要なスキルを学び、習得してきました。そして地域からも職場からも必要とされる存在へと成長を遂げることが、将来的な目標でもあります。前向きで素直な姿勢や真面目な勤務態度は、誰もが認める存在であり、いつしか「なくてはならない人」として、その存在感を高めてくれるはずです。障害があっても決して諦めずに教え続ける事で、入園前は想像もできなかったほど大きく、頼もしく成長してくれます。さまざまな壁に突き当たりながらも、日々の学びを続けてきた彼らは、全ての知的障害者の希望の光となるはずです。