走り拭き

雑巾絞りと走り拭き・その効果に迫る

光の村の長い廊下はいつだってピカピカと輝いています。それは毎日、園生達がぎゅーっと硬く絞った雑巾で走り拭きをしているからです。単純に廊下の掃除をするのであれば、掃除機でゴミを吸い取り、モップやワイパーで十分キレイになるはずです。それなのに何故わざわざ雑巾を使った走り拭きをするのでしょうか?開園以来、入園したすべての園生達が、ずっと変わらず取り組んできた理由とその必要性と効果を探求してみます。

走り拭きの必要性

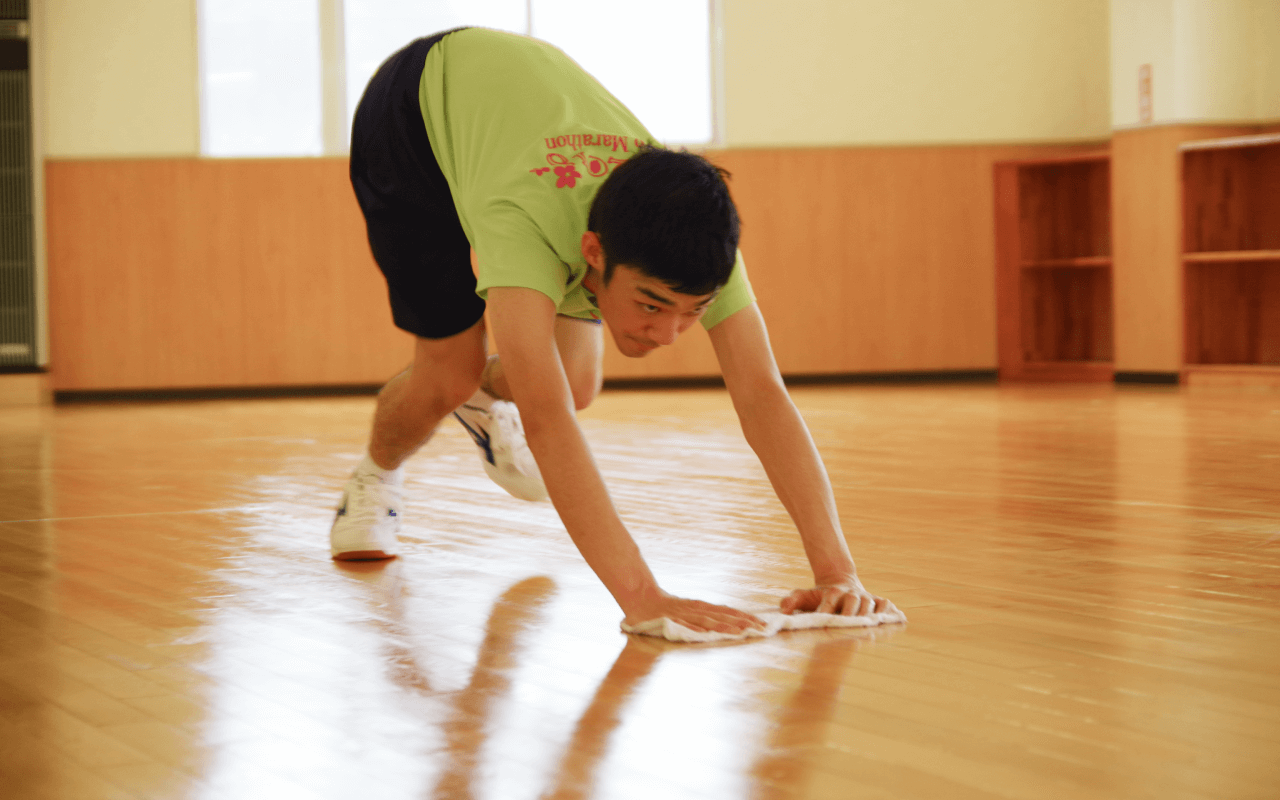

開園以来入園したすべての園生達が取り組んできた「走り拭き」は、全身をバランス良く鍛えられる効果抜群の有酸素運動です。知的障がい者の抱える健康面の問題として、発育期の段階から全身的に運動機能が未発達である事や、肥満になる確率の高さ等、様々な調査研究で明らかになっており、入園される園生達も肥満や身体的な問題を抱えています。これは体格面では健常者と差異がない人であっても、知的に遅れがあることで運動機能を存分に発揮することができない状態であることの表れです。光の村では、まずこの身体的な問題を克服するために、体幹強化・下半身と両腕の強化・減量、そして精神面での成長を目指して走り拭きに取り組んでいます。

| 走り拭きで鍛えられる代表的な筋肉 |

| 腹横筋(ふくおうきん) |

| 腹直筋(ふくちょくきん) |

| 大胸筋(だいきょうきん) |

| 腹斜筋 (ふくしゃきん) |

| 広背筋(こうはいきん) |

| 脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん) |

| 僧帽筋(そうぼうきん) |

| 大臀筋(だいでんきん) |

| 大腿二頭筋(だいたいにとうきん) |

| 大腿四頭筋(だいたいしとうきん) |

| 上腕三頭筋(じょうわんさんとうきん) |

| 上腕二頭筋(じょうわんにとうきん) |

体幹に関する筋肉

下半身の筋肉

腕の筋肉

雑巾絞りの運動効果

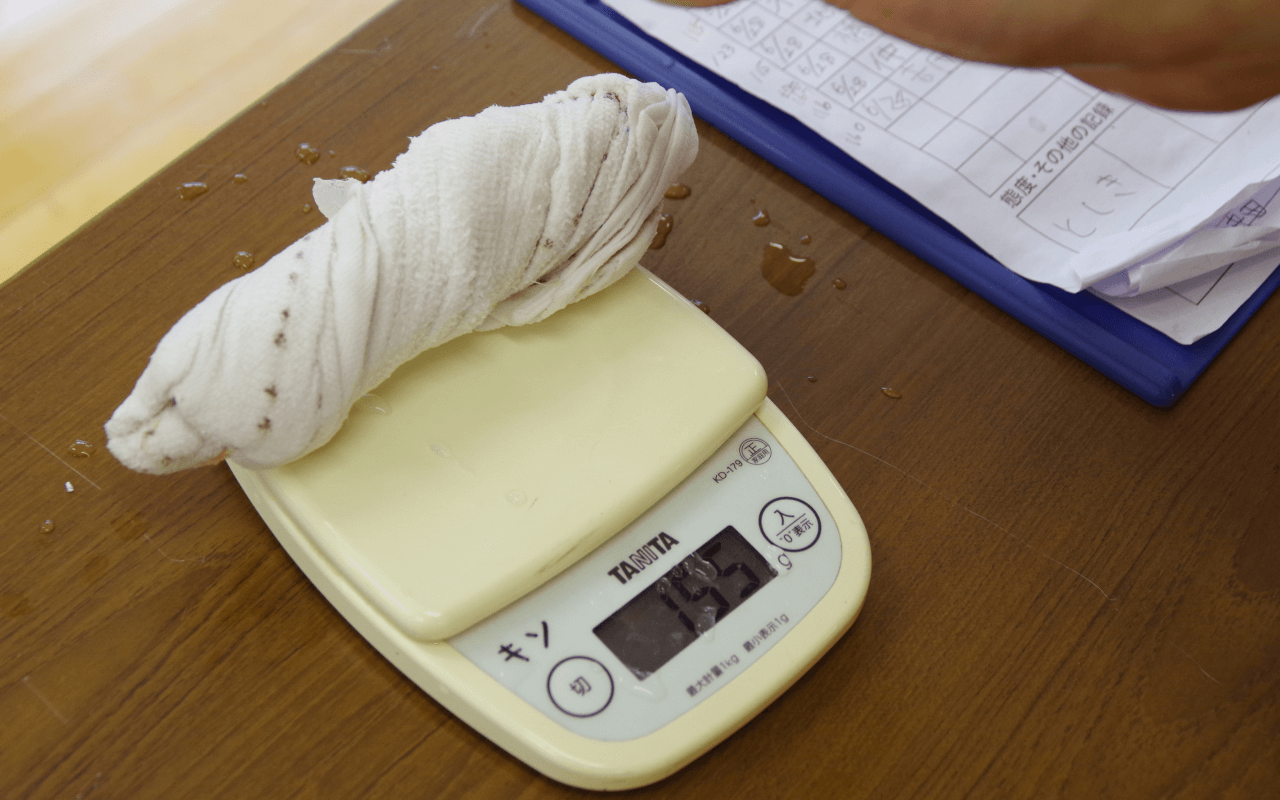

雑巾掛けをするからには、雑巾絞りも同時に行わなければいけません。光の村では雑巾の重さを測ることで、しっかりと硬く絞ることを要求しています。この雑巾絞りの動きは握力の向上だけでなく、指先に力が入りにくい障害特性を持った彼らにとって、高い効果が期待できる機能訓練となっています。握力強化や指先の機能が向上する事は、ADL=日常生活動作(基本的行動の指標)値が上がり、彼らの生活の質の向上に直結します。例えば、ボタンを掛ける、瓶やペットボトルの蓋を開ける、重い物を持つ、などの日常の動作がスムースになる事で、脳内が活性化し、できる事が自然と増えていきます。

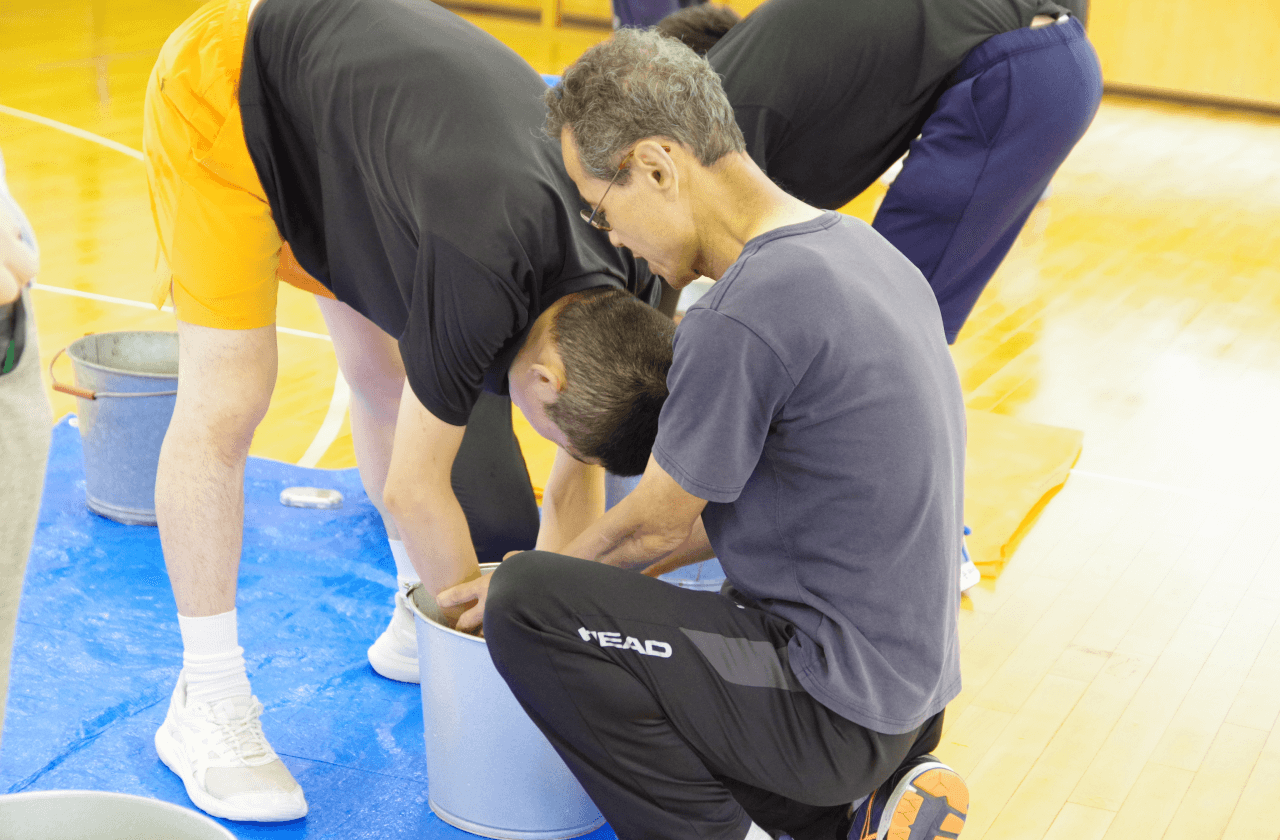

根気良く寄り添う

全ての入園生が、始めから素直に走り拭きに取り組んでくれるわけではありません。拒絶する人、嫌がってバケツの水を床にぶちまける人、座り込んで動かない人など、反応は人それぞれです。まだ入園間もない園生には、職員が付きっきりで手を取って教え、根気良く寄り添う事で、殆どの園生が前向きに取り組むようになっていきます。

なぜ前向きな姿勢へと変化するのか?

始めは嫌がっていた園生も、走り拭きに取り組む中で、今までの他人任せで過保護な生活では味わったことがない達成感や充実感 を、彼ら自身が体全体で感じ、日常の中に目標を見出すからではないでしょうか?支援する側の私たちは、そんな彼らを全力で応援しています。

それぞれの目標設定

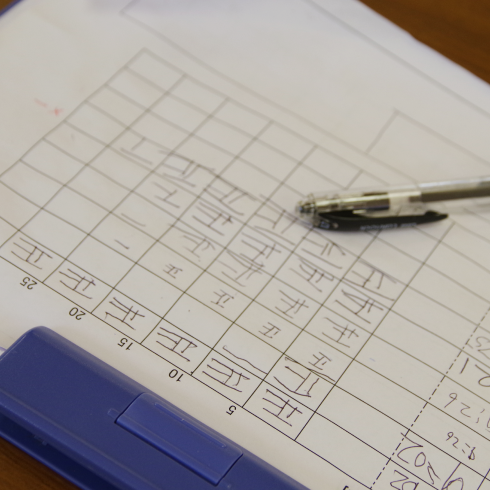

園生それぞれの体力や習熟度を考慮し、担当の職員が往復する回数を決め、雑巾の重さは布地の違いなどで全て異なる為、絞り切った時の重さを職員が確認して重さの目標設定を決めます。こうして「往復回数と重さ」を数字で明確に定める事で、本人たちにとっても理解しやすく、担当する職員にとっても評価基準を明確にできるメリットがあります。一人目は入園してまだ日が浅く、体力もないので5回。二番目の園生は、最近成長著しく15回目指せるようになってきました。三番目の園生は基礎クラスへの進級を目指して25回!みんなそれぞれ頑張っています。

走り拭きの手順

1•準備

走り拭きの準備をします。

2•固く絞る

雑巾を濡らし、目標のグラム数まで絞ります。

3•計量

目標の重さ以下に絞れていたら合格!走り拭きのスタートです。

4•ヨコ拭き

向きを変え、走り拭きをします。

5•走り拭き往路

手の平で三角形を作ったら向こうの壁へ一気に進みます!

6•ヨコ拭き

壁に着いたら、横に6回拭いてゴミを包み込みます。

7•走り拭き復路

床全体を拭けるよう、往路から離れた列を拭きます。

8•回数の記録

「正」の字を書いて、自分が往復した回数を記録します。

9•バケツの周辺を拭く

バケツ周辺の水滴を拭きます。

10•雑巾の揉み洗い

雑巾の表裏を上中下の順番に移動しながら10回づつもみ洗いします。

11•バケツの下を拭く

バケツの位置をずらして水滴を拭き取ります。

12•流しで濯ぐ

汚れた雑巾をきれいな水で濯ぎます。

13•バケツを拭く

バケツの内外側の水滴を雑巾で拭き取り、拭き終えた事を報告します。

14•手前の床を拭く

流し台の手前に飛び散った水滴を横方向に拭きます。

15•再度雑巾を濯ぐ

最後にもう一度濯いで、雑巾の汚れを落とします。

16•片付け

バケツと雑巾を所定の位置に戻します。お疲れ様でした!

できることが増えると満足度は上がる

「できない」と言う固定観念で本人の成長や変化を否定し、身の回りの多くを支援者任せ、親任せにする状態では前向きな気持ちは生まれてくることはないでしょう。残念なことに親や周囲の優しい支援者によって、挑戦する機会そのものが奪われてしまうケースが多く見受けられます。確かに、彼らへの支援は大変な根気と時間が必要です。光の村では、知的障がいや自閉傾向がある彼らにとって理解しやすいよう、暮らしを支える様々な事柄に手順を定め「始まり」と「終わり」を明確にしています。これをしっかり覚えて取り組むことにより、心の安定が得られるのです。そのことを親御さんが理解し、我が子と共に学ぶことにより、親子の信頼関係が再構築されていきます。

小さな目標で前向きに

入園前に様々な問題行動が目立っていた園生が、走り拭きをきっかけに、前向きな姿勢へと変化する頼もしい姿を私たちは数多く見てきました。始めは膝をつきながら、2~3歩しか進めなかった肥満の園生でさえも、目標を設定し、それを達成して褒められ、認められる事で少しづつその距離が伸びていきます。小さな目標や将来に向けての大きな目標を掲げることは、人が幸せに生きる上で大変重要な要素です。そしてそれは知的に障害がある彼らにとっても同じ事なのです。私たち光の村はこれからも彼らの可能性を信じ、学び続ける親子を応援し、支え続けていきます。