日常生活指導の手引き

強く・賢く・豊かに暮らすために

指導方法に一貫性を

分かりやすい支援を目指して

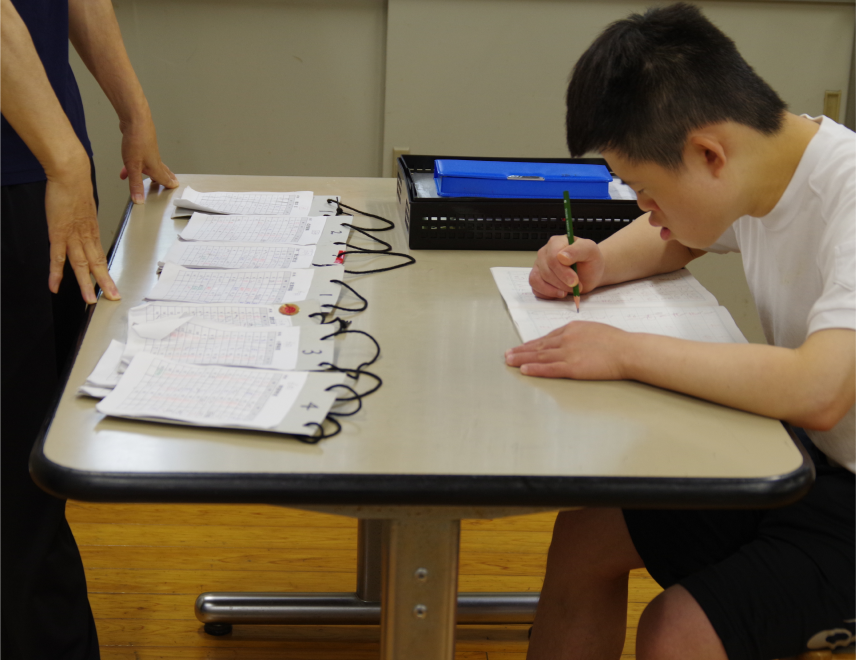

「生活指導の手引き」は、入所者の支援を行う園の職員と、全ての保護者が共有する支援方法のマニュアルです。この手引書は創設当初は存在せず、当時はそれぞれの指導員が異なる教え方をしていたのが実情でした。その為、指導を受ける本人や保護者たちが戸惑う原因となり、一貫指導を目的として岡本理事長の指揮の元、創設2年目の平成2年(1990)に生活指導全てのマニュアルを作成し、現在の指導方法の基礎が築かれました。

本当に不幸な事はなんですか?

可能性を見過ごされる不幸

私達光の村は、障害を持ったことが不幸であるとは考えていません。彼らにとっての本当の不幸とは、本来持っている能力や可能性に誰からも気付いてもらえず、発達の遅れがあるからできないのは当然 と言う誤った認識の下、学ぶ機会すら得られない状態を不幸と考えます。

「障害の特性」と断定される不幸

自分の意思を上手く言葉で表現できない彼らにとって、思春期は想像以上の困難が伴います。問題行動を起こす多くの知的障がい者は、この時期を境に心と体のバランスを崩して様々な問題行動が現れます。それらを本人の障害特性と決めつけ、過剰な支援により本人の意欲が削がれ「何もできない人」として周囲に認知される事こそ、彼らにとっての真の不幸と考えています。

自分の事は自分でできる「身辺自立」

暮らしを支える基本的な家事

自分も周囲も安心笑顔になる暮らし

二つの壁

「日常生活指導の手引き」の必要性を理解するには、先ず知的障がいのある人たちが抱えている「二つの壁」に向き合う必要があります。障がいを持つ彼らが最も苦手とするものは「曖昧な指示と臨機応変な対応」 です。手引きは、彼らが地域社会に溶け込み、健康で健全な暮らしを実現できるよう、入浴や掃除、身の回りの事柄を具体的にどうすべきかをパターン化して学べるように作成されています。ここではテーブルの拭き方・手洗いの方法を例に挙げ、健常者への指導方法と具体的に何が異なるのかを解説しています。

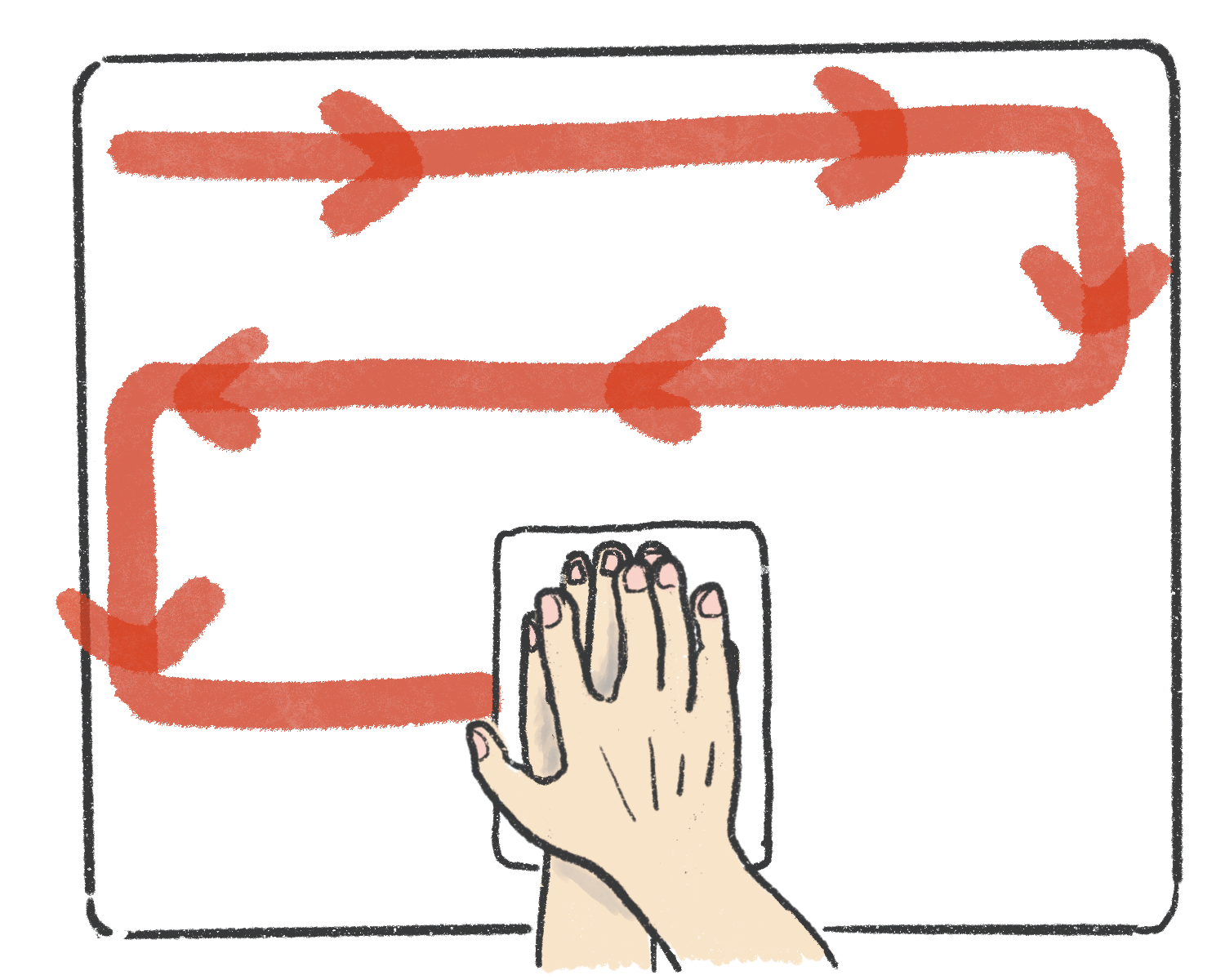

テーブルを拭こう!

「テーブルの上を簡単に片付けておいて」と言われて拭き方に強弱をつけられるのは健常者の得意とするところですが、障がいのある彼らにとっては分かりにくい指示の方法です。園では「テーブルを拭いて下さい」と指示すると、手引きに沿った布巾の持ち方や動かし方の細則に沿って、園生達はテーブルを綺麗に拭き上げてくれます。掃除の本質的な意味を理解させるのではなく、一定の基準に沿った拭き方を覚えてもらう事で「テーブルの上をキレイにする」と言う目的が結果として達成できるようにしています。

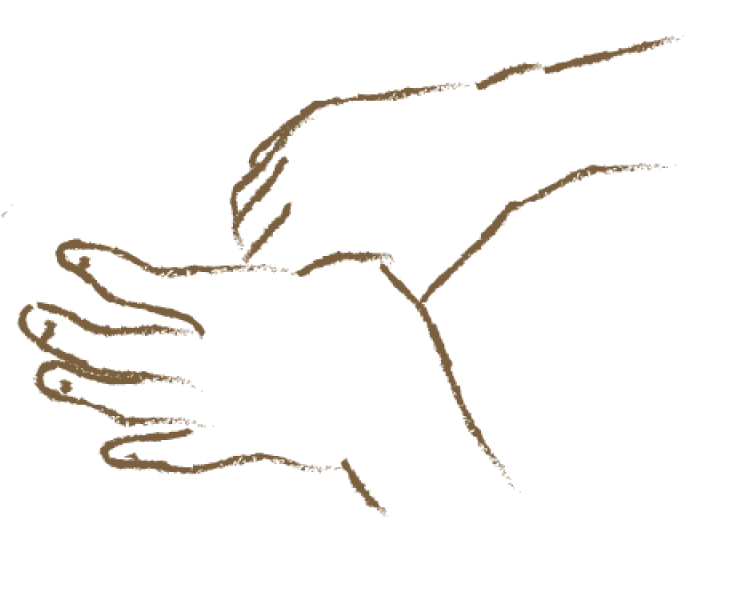

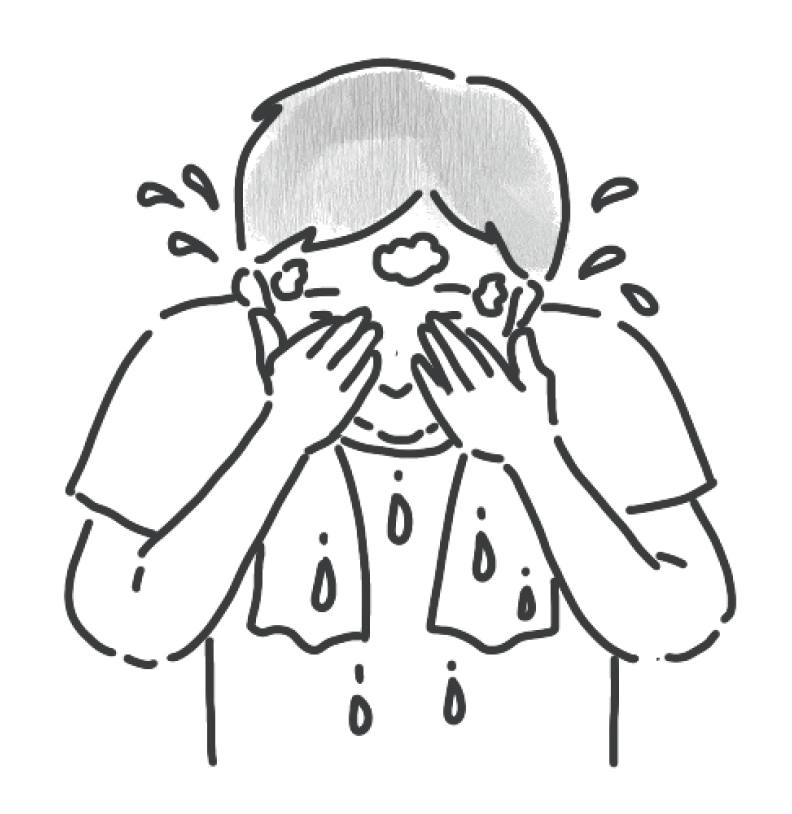

手を洗おう!

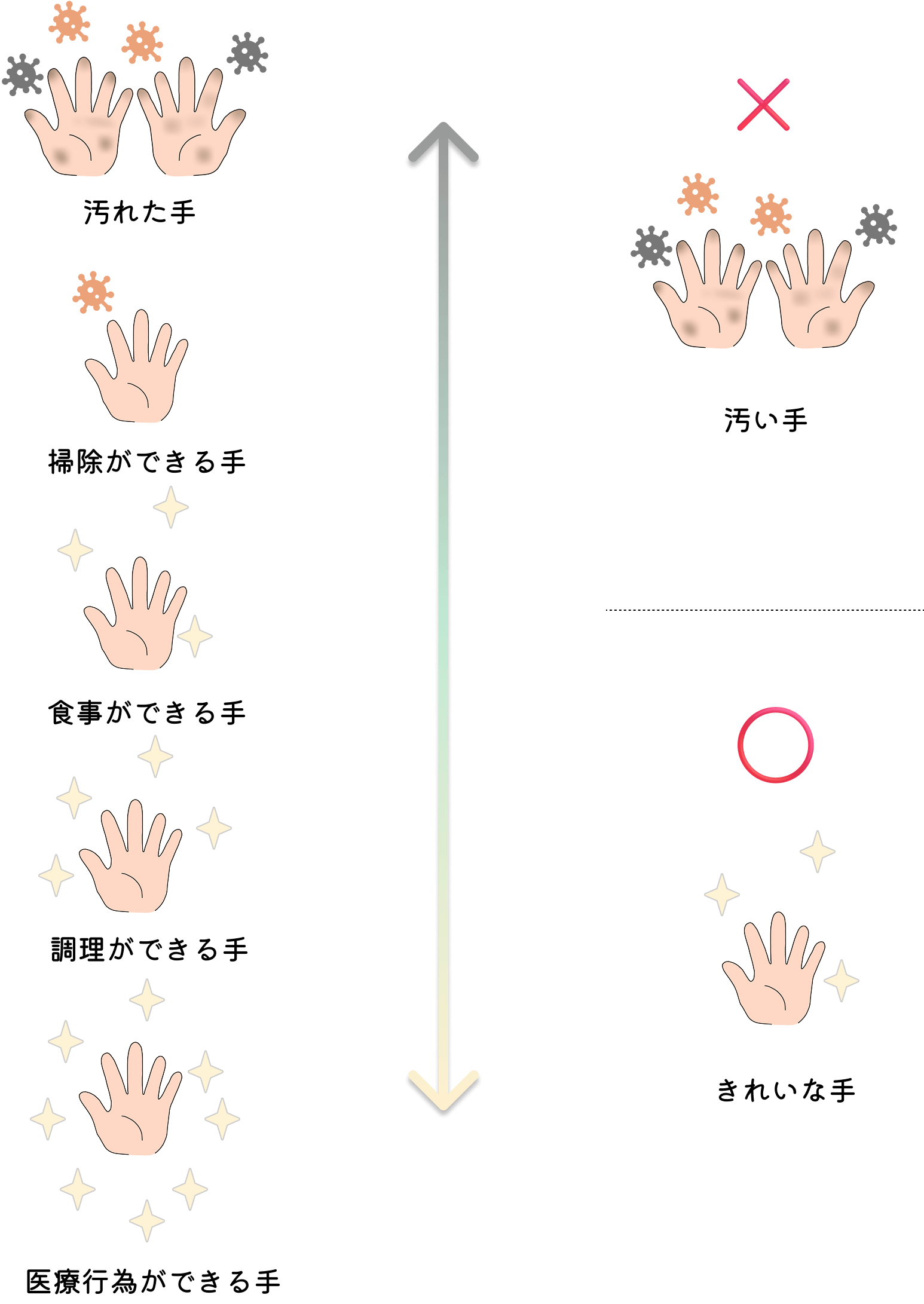

その時と場合に合わせた適格な判断や、きめ細かい対応はできません。左側は健常者が判断できる衛生管理基準です。健常者は、手洗い後に何をするかに依って洗い方に強弱をつけられます。一方、知的に障害がある場合、きめ細かい配慮や臨機応変な対応はできません。キレイか汚いかの二択だけです。光の村では常に「食事ができる手」を清潔な手と定め、洗い方の手順を細かく決めています。

健常者

知的障がい者

二つの壁を乗り越えよう!

手順を覚えて乗り越える

「掃除と手洗い」という、私達の暮らしに欠かせない行動を取り上げ、彼らが抱える二つの壁に焦点を当てました。知的障がいの人たちは、基本的に良い・悪いという○×の思考で成り立っており、健常者のようにその時々の臨機応変な対応はできません。光の村が指導の柱に据える「日常生活指導の手引き」は、障害を抱える彼らの立場に合わせて作成されており、それぞれの作業手順は全てパターン化されています。そのパターンを繰り返し教える事で、健全な社会生活が送れるように作成されています。

彼らの能力を最大限に活かそう

二つの高い壁があっても、彼らは一度完全に習得したスキルを忘れることはありません。そして誤魔化すことなく最後までやり遂げる能力を持っています。この彼らの特性とも言われる能力を最大限に活かし、社会に生きる一人の人間として、可能な限り自分の力でできる事を増やし、周囲に認められて健康でより豊かな人生を送れるよう、私たち光の村は支援しています。

入浴支援

人の体は複雑な形をしています。自分の手で、隅々まで衛生的に保てるよう「頭・首・腕・手・胸・腹・背中・脇・尻・股・脚・足」それぞれの部位別に手順をしっかり教え込みます。1、2、3.....みんなで数を数えながら、洗い残しがないよう、垢すりの持ち方から支援します。最後は自律神経や疲労回復効果の高い温冷浴を、水とお湯で交互に8回繰り返します。上がる頃には血行が良くなり、体がポカポカしてきます。

布団敷き

ふかふかの布団に、真っ白いシーツをしわを綺麗に伸ばしながら丁寧に敷く。睡眠は、私達の健康を守る上でとても大切な要素ですね。自分の睡眠環境を整え、ぐっすり眠ることができれば、誰だって気持ち良い朝が迎えられるはずです。シーツの置き方や角の揃え方、細かいところまで出来るようになるまで手を取り教え続けます。枕の左側にはパジャマを、右側には翌朝ランニングで使う運動着を風呂敷に包んで置いたら、寝床の準備は完了です。

洗濯指導

パンツ・靴下・手拭きタオルを、洗濯板を使って洗います。手順通りに丁寧に洗えば、汚れもすっきり落ちています。指先に力を入れる事が苦手な彼らでも、洗濯板を使うことで、絞る・折り込む・しわを伸ばすなどの動作に力が入り易くなり、毎日繰り返す事で腕の力、手首の柔軟性が向上する機能訓練となります。

余暇指導

夕食後は余暇の時間です。早朝から忙しく動いてきた園生達が、やっとゆっくり座って過ごせる時間です。一日を振り返りながら日記を書く人。ストレッチをする人、別のテーブルでは刺し子に取り組む園生達がいます。上手に縫える人も、そうでない人も、針仕事は情緒の安定に大いに役立ちます。余った時間の過ごし方は、彼らにとって大切な学びの時間です。