三つの家族の物語

家族の物語のページへようこそお越しくださいました。ここでは生まれてから光の村への入園に至るまで、そして入園後の家族の真実の歩みをご紹介しています。このページを作成するに当たり、三つのご家族の皆様に多大なるご協力いただきました。お名前は仮名ですが、ご紹介している出来事は全て事実に基づいております。この物語は、現在障がいのある我が子を抱え、悩み苦しむご家族に向けてのメッセージでもあります。この物語が、ご家族の皆様の希望の光となるよう、心から願っております。

※読みたい物語を選択すると表示されます。他の物語を読む場合は、この目次に戻って再選択をして下さい。

ゴロウ(仮名)は三人兄弟の真ん中、我が家の次男として誕生しました。一歳十ヶ月上の長男と、三歳下の妹に囲まれた真ん中の男の子です。当時はA市にある主人の実家に義理の母と同居し、子供達の面倒を見てもらいながら、私は地域の保健センターで週二日程度のペースで働いていました。自分と同世代のお母さんたちを支える仕事は、私にとってやり甲斐を感じる仕事で、忙しくも充実した日々を過ごしていました。ゴロウは体格が立派な赤ちゃんで、十一ヶ月でヨチヨチと歩き始めましたが、なんとも言えない違和感を感じていました。それは自分の仕事柄、毎日のように色んな赤ちゃんや幼い子と接する機会が多い事や、長男の成長過程と比べると、母親としてどうもしっくりこない感覚があり、正直言って「扱い難い」と感じ始めていました。発語は早いお子さんだと一歳、若しくは一歳半位で出てきますが、ゴロウはなかなか言葉が出てきませんでした。そして市の一歳半健診を受ける為、それまでの成長記録がびっしりと書き込まれている母子手帳を持参し、会場へ向かいました。会場には言語聴覚士と心理相談員が控えていて、私は母子手帳を見せながら気になる点を相談しました。一般的に、一歳半の時点では「ママ=お母さん」「まんま=ご飯」など意味のある二つ以上の発語がないとボーダーラインです。ゴロウの場合「マンマンマンマンマン!」「ワンワンワンワンワン!」「ブー!」と、こんな調子の「声」を発していた為、当時の私は違和感がありながらも、親心で「マンマンマンマン」は母親である私で「ワンワンワンワン」が犬、「ブー」は車の事を言ってくれていると捉え「四個位の言葉が出ています。」と説明をしました。また言語以外の気掛かりな点を伝え「この子、大丈夫なんでしょうか?」と質問しましたが、発語があると説明したこともあってか「お母さんがそういう目で見るからダメなんですよ。普通のお子さんだと思います。」とその保健師さんは私を励ますように言ってくれました。

健診で様々な症状を診ている保健師さんに「大丈夫ですよ」と言われても、私の気持ちが晴れることはありませんでした。その頃の私は、とにかく周囲に意見を求めて同居している義母や実母、友人や近所の人に「普通って言われたけど普通かなあ?」としょっちゅう問い掛けていました。そして年配の人は決まって「昔はこんな子いっぱい居たわよ!」と笑って返され、私の心配を誰も深刻に捉える事はありませんでした。一人でモヤモヤしながらの子育ては気が重く、仕事で繋がりがある医師に相談したこともありました。「いやー僕自身も三歳までまともに喋らなかったって言われてるからねえー」お医者さんでさえ遅いのならうちの子も大丈夫かしら?そんな調子でしたが、ゴロウが二歳三ヶ月の時、意を決して病院の先生に診てもらおうと、主人が勤めている会社系列の都内にある病院へ向かいました。小児科の医師に今までの心配事を伝えると「お母さんが心配されていることは、脳波やMRI検査を受けない限り分からないですね。」と言われ、検査中に静かにしてもらうための睡眠薬の投与など、それなりのリスクがある事を説明されました。当時の私はとにかくモヤモヤをはっきりさせたくて、多少のリスクがあったとしても検査を受けたい気持ちが強かったのですが「もう半年待っても同じように言葉が出ていないのであれば、その時点で検査をすべきかどうかを判断しましょう。」私はその先生の言葉に従うことにしました。そしてその後も相変わらずゴロウに対しての違和感は消えることはなく、言葉も出てこない状態が続いていた為、三歳になる直前、遂に脳波とMRIの検査を受けました。結果は「異常なし」。ゴロウは検査上は健常児と変わらないと言う結果でした。但しこの年齢で異常値が認められる場合は、よっぽど悪い状態じゃないと検出されないとのことでした。

数値の上では異常は認められないものの、その小児科の医師は私にこう続けました。「自閉的傾向はありますよね。」ここで初めて病名らしい名称が出てきました。私にとっては初めて聞く言葉だったので少し驚いたものの、自分が持ち続けていた違和感が裏付けられたようで「ああ、そうだよね!」と、妙に納得をしてその診断を受け入れました。自宅に帰った私は「自閉」について色々と調べ、普通の小児科ではなく自閉症の専門家に見てもらうべきだと考え、どこに我が子を連れて行けばいいのかを徹底的に調べました。調べた末に行き着いたのは、幕張のある病院内にある発達外来心理士の有名な先生でした。ところが予約は一年先までいっぱいです。あの当時、携帯電話は未だ普及してない時代でしたので、私は何通ものお手紙を先生宛に送りました。するとお電話があり、祝日に特別に診ていただける事になりました。一時間位だったと思いますが、置いてあるおもちゃでゴロウを自由に遊ばせながら、私が日頃の様子を詳しく話すと言った感じでした。先生からは「とにかく早めに療育を受けさせた方が良いですよ。」とアドバイスを頂きましたが、残念ながら現在住んでいるA市には療育施設はないとの事でした。都内も含めいくつかの施設を紹介され、評判も良く、私の実家に比較的近く、B市が運営しているとある療育施設に問い合わせをしてみました。すると住民票がB市にないと利用できないことが分かりました。その当時の私たちは上の子よりもゴロウ中心に考えていましたので「私たち、ゴロウの為には引っ越すしかないよね!」長男の出産を機に始まった主人の実家での生活でしたが、事情を説明して義母も理解してくれたのでした。主人は直ぐに会社側に相談し、丁度空きがあったB市の社宅に入居する事が決まりました。

「とにかくゴロウを普通の子にしなくちゃ!」そんな意気込みで私たちはB市内の社宅へと引っ越しました。専門書には「自閉症は治りません」と書いてありましたが、それはあくまでも本のお話しであって、私自身は「この子をどこまで普通にできるのか?とにかく今直ぐに療育を受けさせないと元に戻れない。」その事に意識を集中させて必死でした。急な話でしたが、その当時の私たちは引っ越しに対して殆ど迷いもなく、義母も「良くなれば戻ってくるんでしょ?」そんな受け止め方をしていましたし、私たちも「この社宅暮らしは短期間で終わるし、ゴロウが良くなってきたらA市に戻ろう。」いつでもA市での生活を再開できるよう、一部の荷物は残した状態で社宅暮らしが始まりました。当時まだ二歳だったゴロウは、本来であればその施設への入園を後一年待つ必要がありましたが、我が家のために二歳児クラスを新設して頂ける事になり、幸運にも引っ越し直後に入園し、母子通園を始めることができました。そして長男も、次男の療育を理由に地域の保育園に入園許可が降り、急な引っ越しでしたが何とか進める事ができました。今振り返っても、ゴロウの療育環境はとても恵まれていました。趣向を凝らした様々な療育を受けましたが、中でも自分で連れて行くことが難しいプールを使っての水泳療育は、親としてとてもありがたかったです。そして更に、葛飾区にある発達クリニックで、週一回、個別と集団の療育を受けました。都民以外は全額負担でしたが、当時の私たちは、お金よりも治すことを優先し「この子が治るのなら!」といつも必死でした。そして「治る」希望は持ちつつ、周囲の意見や本人の様子を見て、この生活が短期で簡単に終わるものではないということが徐々に分かってきました。私たちはA市に残してきた荷物を引き上げるのも心苦しく、結局は必要な家電や家具を少しづつ買い揃え、就学まで腰を据えて取り組んで行こうと考えるようになりました。

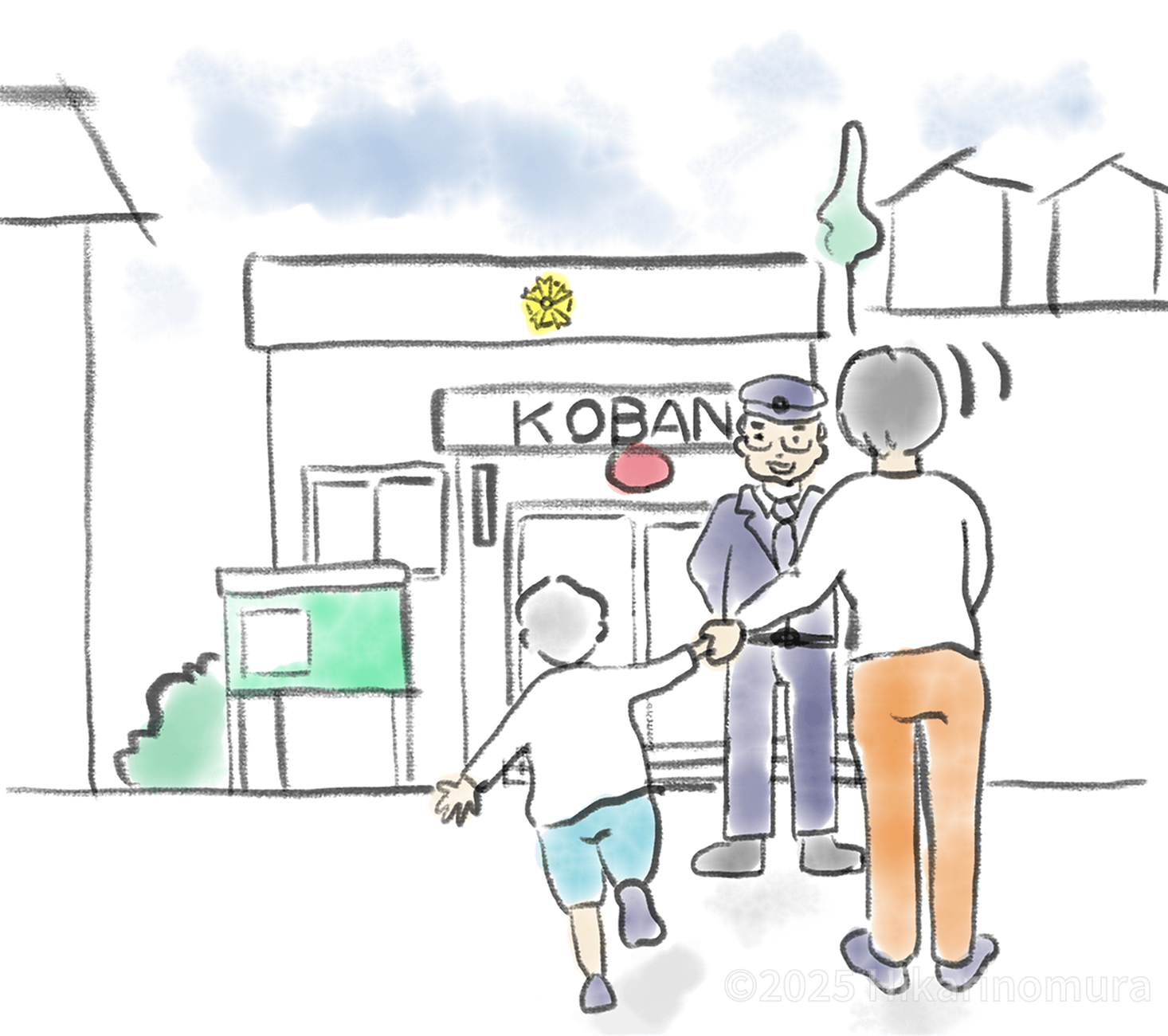

ゴロウとの療育三昧の毎日を送りながらも、長男の小学校生活を支え、三人目の出産と子育てが重なり、目がまわるような忙しい毎日を過ごしていました。その頃のゴロウは、多動や目線が合わない事、言葉が満足に出ていない状態が続いていました。また突然、突拍子もない行動をとることもあり、家からいなくなったと思ったら、近所の家具屋にある二段ベット上段で、素っ裸になって寝ていた事がありました。「周囲の人たちに、障害の事を知っておいてもらおう。」社宅のお友達、近所の八百屋さん、銀行の窓口のお姉さんに「この子うちの子なんで、何かあったらここに連絡してくださいね。」GPSやスマートフォンがない時代ですし、私の隠さない性格もあって、アンテナを四方に立てるように我が子の存在を周囲にアピールして行きました。ある時ゴロウが、店のお菓子を勝手に持ち出してしまった事がありました。幼い子が一人でフラフラしている事を不審に思った商店の方が、駅前交番に通報。交番に迎えに行くと「お母さん、この子チョコレート食べちゃったんですよ!もう前科一犯ですね。」その時、三人目を妊娠中だった私は、気弱になっていたせいか本気にしてしまい「えええ!うちの子が前科一犯ですか?」と涙を浮かべて言うと、その警官は慌てて「お母さん、大丈夫よごめんごめん冗談だから!」そんなやり取りの後、連絡してくれた商店の方にもご挨拶に行きました。「その節は大変ご迷惑をおかけしました。交番に通報してくださって助かりましたよ。」ゴロウがきっかけでその方とはその後も交流が続き、カブトムシをくれたり、私たちからも御萩を差し入れしたり、、大変なこともありながら、周囲の人たちに見守られつつ過ごしていました。そしてそうこうする内に、いよいよ就学先を決めなければいけない時期となりました。夫婦の話し合いで母親の考えを重視することになり、どこの小学校が一番良いのかを悩み始めました。

距離だけで考えれば、上の子が通っている近くの小学校の支援学級が一番良いのですが、マンツーマンに近い状態で我が子を見てもらえる養護学校も捨て難い存在でした。そして期限ギリギリまで決められずに悩み続けていたところ、教育委員会の職員の方から「お母さん、息子さんが行ってみてダメだったら学校はいくらでも変えられますから。」そう言われて気持ちも軽くなり、安心してゴロウを養護学校の小学部に入学させる事にしました。また通常の小学校と異なり、校門がしっかり施錠されている点も決め手となりました。フラフラと勝手に外を出歩いてしまう多動の子でも、安心して預けられる場所として「先ずはゴロウの命を守ろう。」主人からの力強い言葉が当時の私の心に響きました。散々悩んだ学校選択でしたが、小学部での六年間はとても平和でした。相変わらず言語の発達は単語でのやり取りや指さしによる要求が中心で、オウム返しもありましたが、それまで出来なかった自分の名前を書く事や数の数え方、五十音順を言えるようになるなど、養護学校での学習方法は、障害のある子でも理解しやすい方法を取り入れており、親としても安心感が持てるものでした。また学級の親同士の交流も盛んで、休日にみんなでハイキングへ出掛ける事もありました。入学前に抱えていた学校選択の悩みも、いつの間にか忘れてしまうくらいに、それなりに楽しく充実した毎日でした。そしてゴロウが小学部4年生の頃、私たち家族は社宅暮らしを卒園して同市内に戸建を新築。それに伴い個人事業を開業しました。思い返してみると、この小学部の六年間で、母親として「自閉症のゴロウ」を徐々に受け入れる事ができたのだと思います。それはゴロウ自身の発達や、同じような障害を持つ上級生の成長を見続けてきたからこそもたらされた「親としての意識の変化」でもあります。そして小学部を卒園したゴロウは、同じ養護学校の中等部へと、迷う事なく進学することになりました。

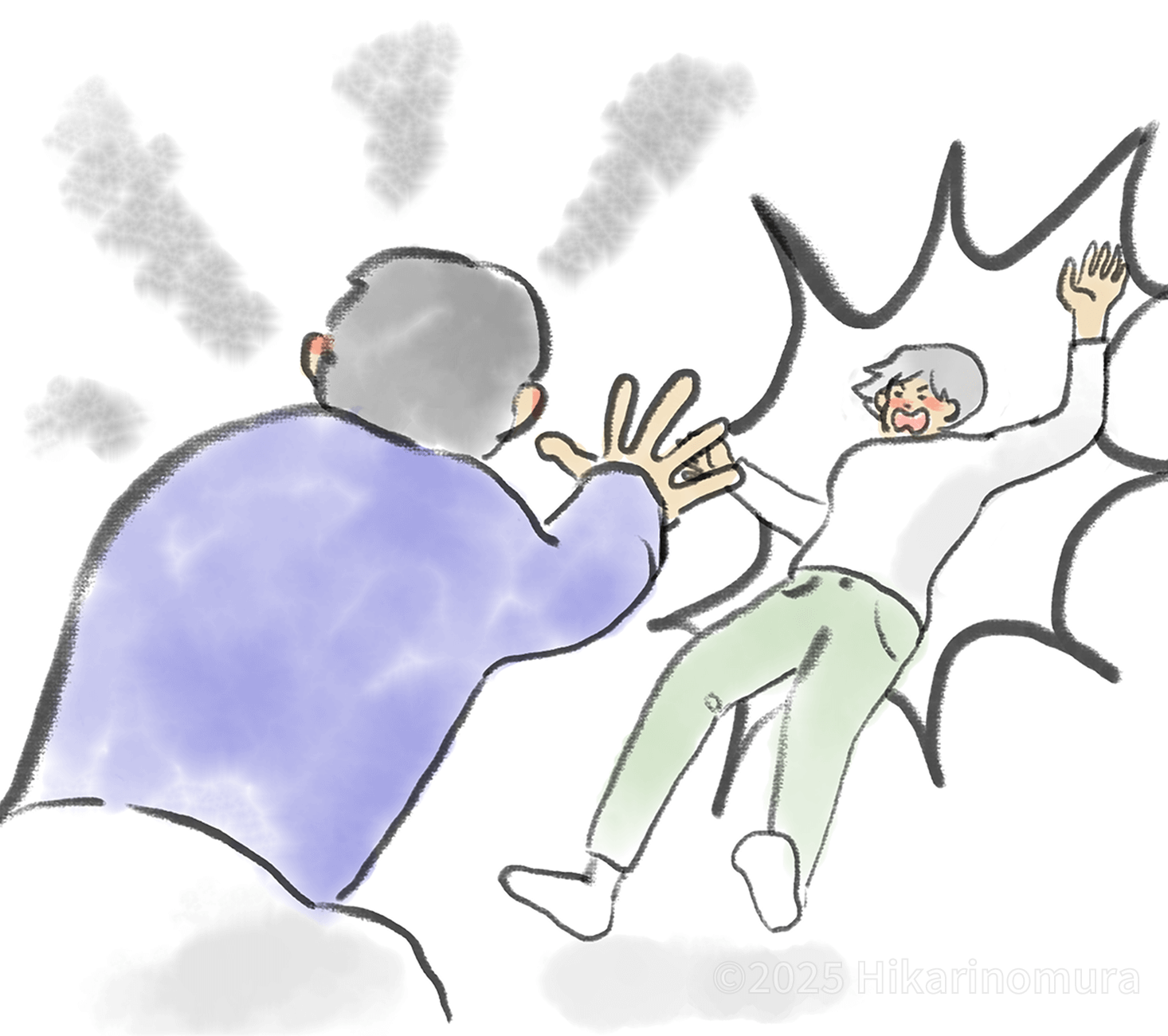

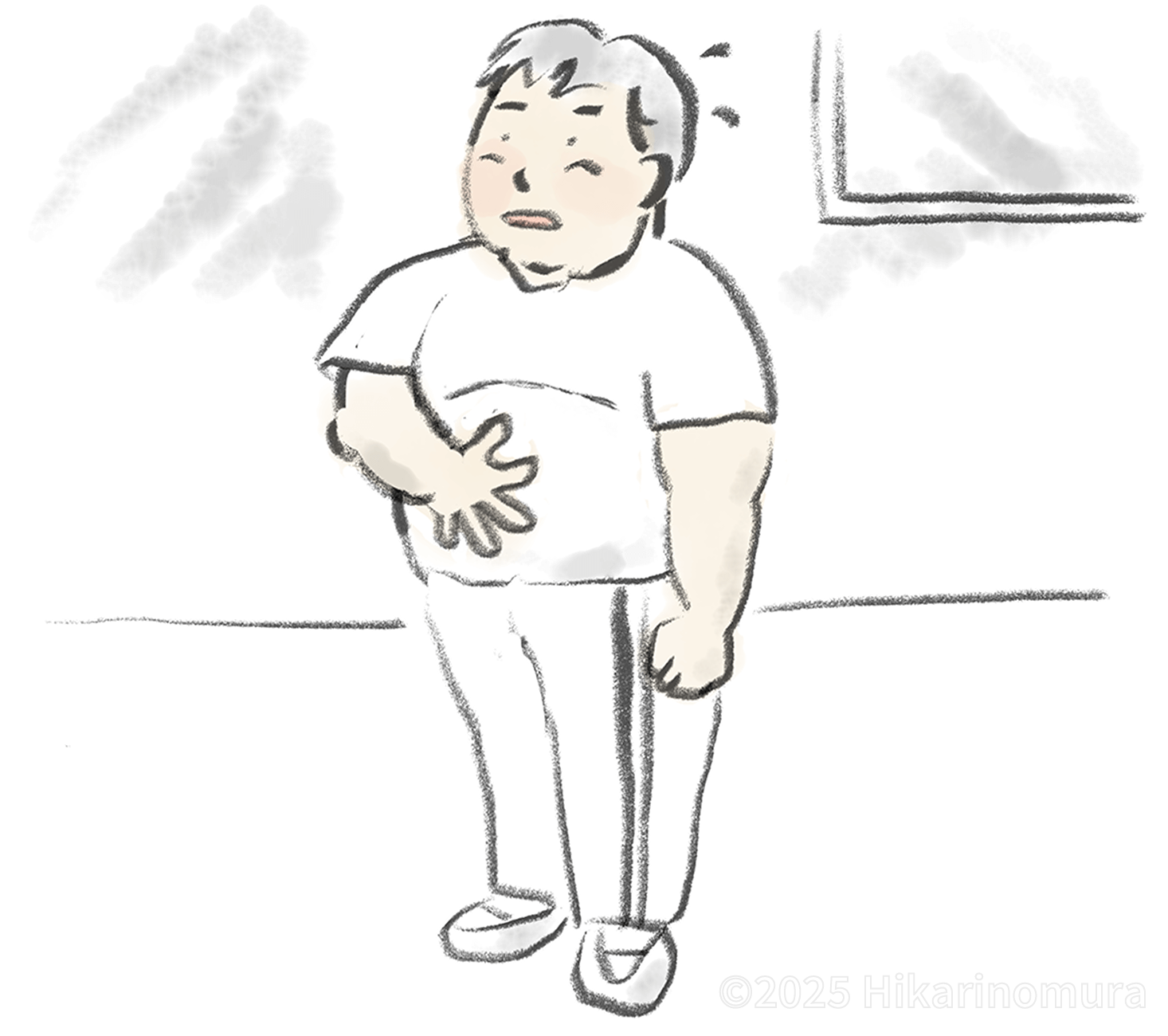

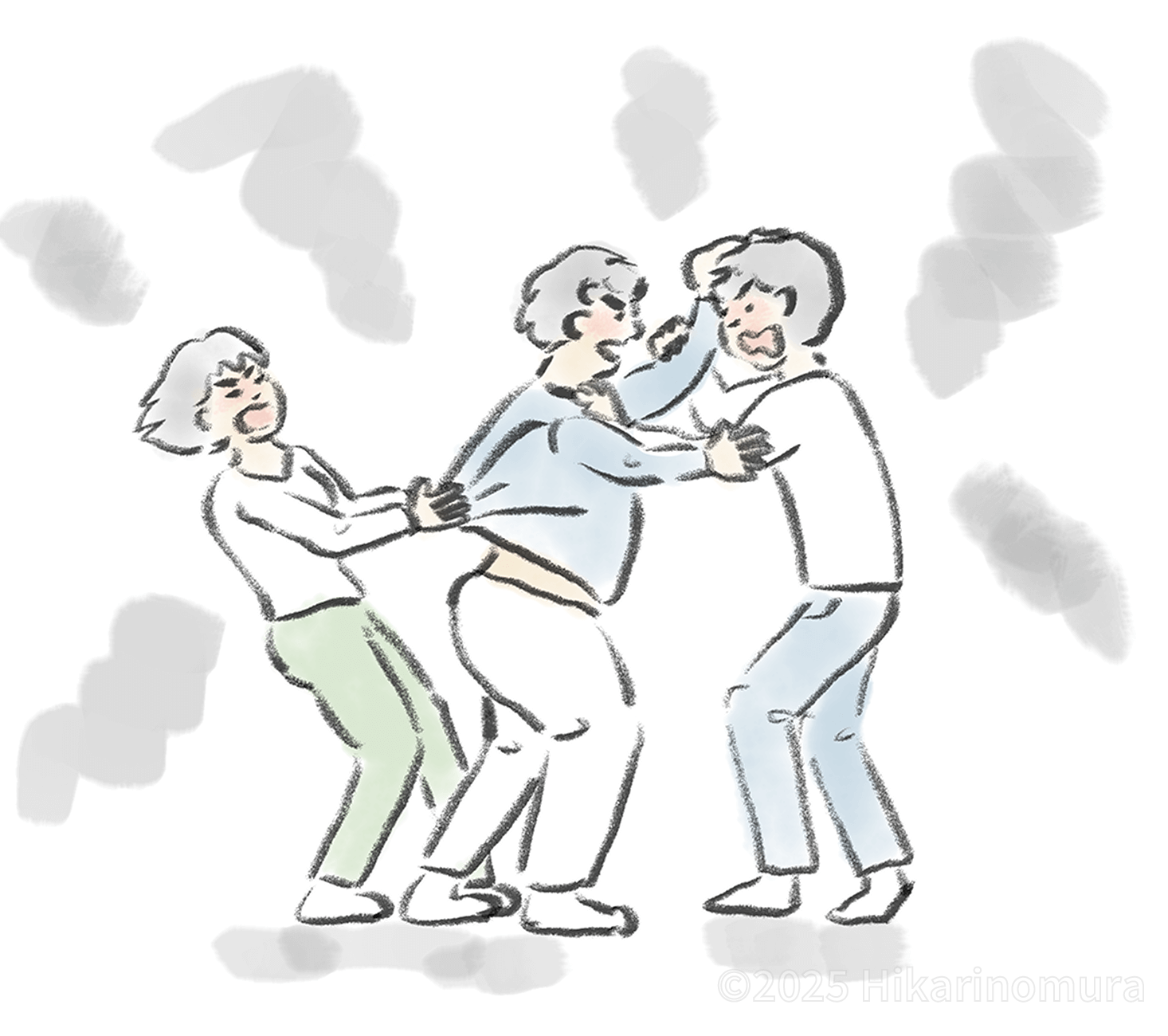

養護学校中等部へ進学し、ゴロウの身長はぐんぐんと伸びて行きました。いつの間にか私の身長を追い越して、体格もがっしりとしてきました。もう家の中でチョコチョコと動き回る小さくて可愛い男の子ではなく、難しい思春期を迎えました。最初は特に大きな問題も起きませんでしたが、中学二年生の六月頃から無断で外出するようになりました。そして中学三年生頃、少しずつ母親に向かって手が出るようになりました。最初は突然腕を噛む、突き飛ばす、拳で殴られる。ゴロウの暴力の矛先は殆どが母親である私に向けられていました。「私だけなら良いわ。他のお友達を怪我させるよりずっと良い。」その頃、個人事業の仕事も忙しく、私は家事と仕事で毎日手一杯の状態だった為、平日は放課後デイサービスを活用して夕方まで預かってもらいながら、なんとか時間のやり繰りをして過ごしていました。ただでさえ忙しい上にゴロウからの暴力が重なり、私なりにどうしたら治るのかを考え、ある時ゴロウの腕に思い切り噛みついた事がありました。「お母さんが、お母さんが噛んだ!」こんな時だけ言葉ははっきりしていましたが、結局は母親がやり返したところで効果はまるでありませんでした。暴力の原因はハッキリしないものの、難しい思春期でもあり、言葉が十分に出ない分のストレスもあったと思います。ゴロウの思春期特有のモヤモヤとした気持ちを親として理解しつつも、体が大きくなった息子からの暴力は、小柄な私にとってはただただ恐怖でした。バーンと強く突き飛ばされると、壁に背中を激突させて打撲。噛みつかれれば歯形が付き、そこが青あざとなります。そして拳で殴られれば腫れ、そしてまたあざとなりました。私は安心して眠る事さえできなくなり、なんとか睡眠を確保する為、部屋に鍵をかけて寝るようになりました。

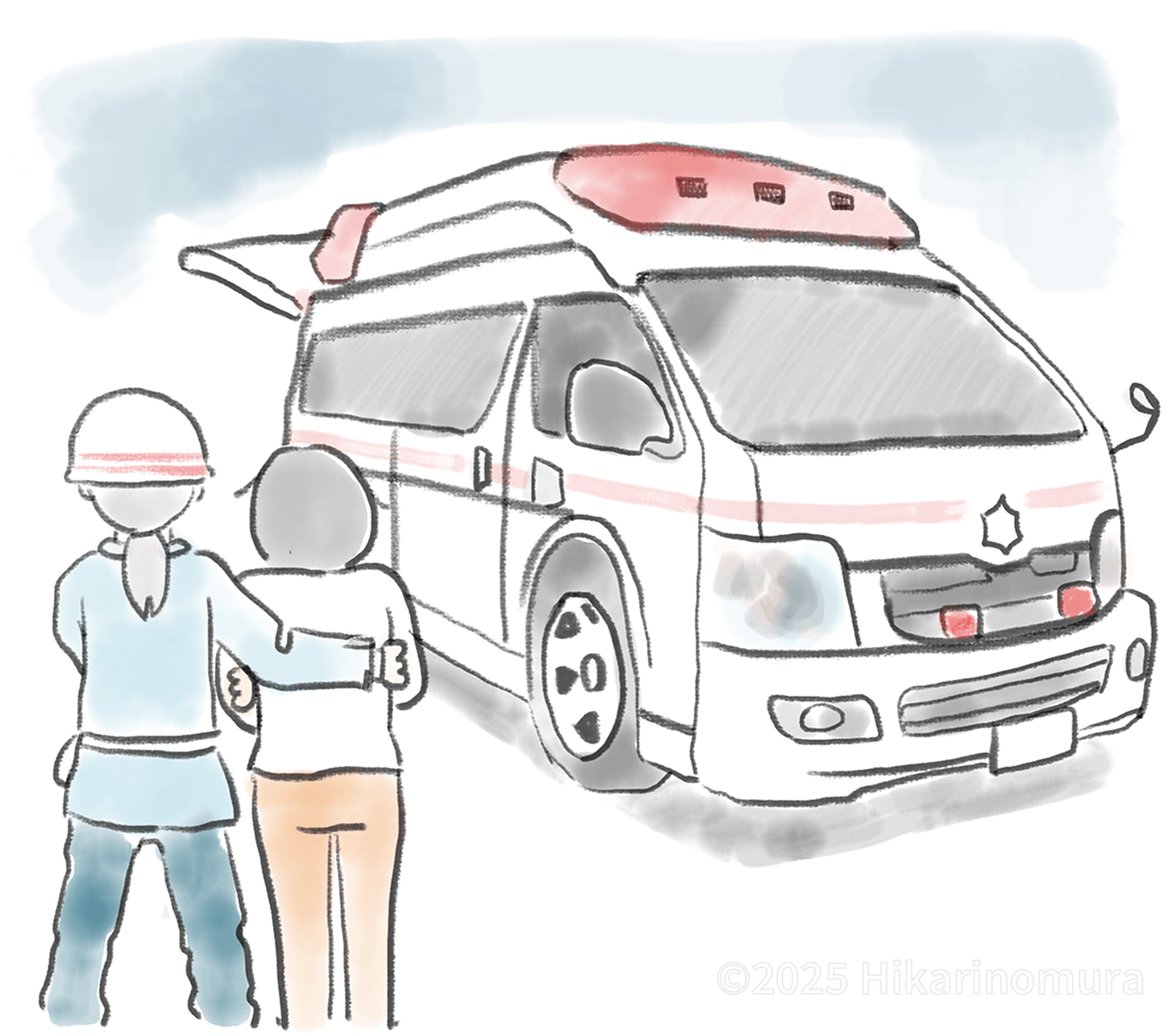

そして遂に主人が当直勤務で不在だったある日の夕方、我が家で事件が起きました。夕方、小学生だった末っ子と、ゴロウと私の三人だけで過ごしていました。私がリビングにいた時に、ゴロウは突然私の顔を殴りました。その拳はたまたま目を直撃し、私の白目はオレンジ色になり、片目が見えなくなってしまいました。動揺して「どうしようどうしよう!目が見えなくなっちゃった!」とオロオロする私を見て、末っ子は「お母さん大丈夫!?ゴロウが悪いんだよ!!」と叫んでゴロウを攻め立てます。本人が自分がしでかした事の重大さをどの程度理解していたかは定かではありませんが、その時は妙に静かに大人しくしていたと思います。私は自分の目を庇いながら何とか救急車を呼びました。19時頃、あの聞き慣れたサイレン音が近づき「ああ、やっと病院に行ける。」そう思いました。ところが「障害のある息子さんと小学生のお嬢さんを残して病院に搬送することはできないんです。」隊員の一人が私にこう告げました。「悪いんですが、お子さんたちを見てもらえる別の大人がいなければ救急車は発進できません。」それを聞いた当時小学生だった末っ子は、私を心配して「大丈夫です!私がいるから大丈夫です!早くお母さんを病院に連れて行ってください!」そう叫ぶように訴えたのでした。当然のことながら娘の訴えは通るはずもなく、ゴロウが一時預かりでお世話になっている施設の方にお願いし、急遽自宅に来て頂きました。私を乗せた救急車は、無事に病院へ向かって発進できましたが、眼科の夜間救急搬送先がありません。翌日に再度治療を受けることを念押しされ、やむなく取り急ぎの応急処置をしてもらう為に、一時間程離れたA市の総合病院へ向かいました。処置後、私は一人でタクシーに乗って帰宅。翌日は同病院の眼科を受診し、医師からは網膜剥離のリスクがある事を告げられました。先生にお願いし、自宅の近隣にある病院へ転院し、安静に過ごしながらの通院が始まりました。

治療の甲斐あって幸い網膜剥離にはならず、オレンジ色に染まっていた白目も徐々に回復し、片目の視力低下で済みました。顔面の殴打、噛み付き、突き飛ばし、無断外出、そして眼球への殴打。逐一相談に乗って頂いていた養護学校の先生方は「とにかく、一時的にお母さんたちとゴロウ君を離しましょう。」そう言われ、緊急一時の措置として富里市にある障害者入所施設を紹介されました。母子分離とは、私たち親と接触しない事が目的ですから、入所期間中は一度もその施設を訪れる事はできません。日中、ゴロウは富里市の施設から通える地域の養護学校へ通い、夕方になると送迎車に乗ってその施設に戻る毎日だったようです。それも全て富里市とB市の養護学校の校長同士の取り計らいに依るもので、在籍は住所地であるB市の養護学校でありながら、一時的に受け入れる形をとって頂いたようでした。ゴロウがいない我が家は何とも静かで落ち着いた空気に包まれていましたが、何一つ解決していない現状を考えると、宙ぶらりんのような状態で心は落ち着きませんでした。母子分離をして間も無く、中学卒園前の修学旅行の時期になりました。「ゴロウは行けないんだな」半ば諦めていた旅行への参加でしたが、担任の先生は親としての私たちの気持ちを汲み取って頂き、施設職員が入所しているゴロウを迎えに行くことで参加する事ができたのでした。私は生徒が使う旅行のしおりを見ながら荷物をカバンに詰め、先生に手渡し、無事に参加する事が叶いました。そしてその後、施設側の都合により、野田市の入所施設へとゴロウは移動しましたが、その間も会いに行くことは許されず、施設内でどう過ごしていたのかは、今でも一切分からないままです。入所一ヶ月ほど経ったある日「だいぶ落ち着いてきましたから、もうお家の方に帰っても大丈夫ではないでしょうか?」そう連絡が入りました。ゴロウが帰ってくる!嬉しい反面、暴力のトラウマが強く残っている私にとっては、鎧を付けて出迎えたいくらいに緊張していました。

「悪いことをしたら家を出されてしまう。」本人としてもそう理解したのか、帰宅後は随分と大人しくなり、落ち着いて過ごせる状態に改善していました。「良かった良かった!これでやっと良くなった。」私たち家族は安堵しました。そしてゴロウは高等部に進学し、スクールバスでの通学が始まりました。幸い一、二年生の頃は無断外出や暴力も減っていた為、三年生に進級後は卒園後の通所も考え、B駅から公共のバスを使った通学練習が始まりました。その結果、ゴロウはB駅周辺の繁華街の賑わいを初めて目にする事となりました。また私の仕事も忙しく、週末はショートステイをよく利用するようになりました。するとステイ先のスタッフが、駅周辺のカラオケボックスやファミリーレストランに連れて行くようになり、ゴロウは繁華街を通り過ぎるだけではなく、そこで楽しく過ごす事を覚えました。今まではスクールバスや送迎車を使い、自宅 > 学校 >放課後デイを、ぐるぐると回るだけの日常です。それがどれだけ刺激的だったのでしょう?親から持たされたお小遣いで自由に好きなジュースを買い、ファミリーレストランでは好きな飲み物を自分で選び、ソフトクリームを作ってみたり、、きっと楽しかったはずです。高等部三年生の八月「楽しい繁華街」を知ってしまったゴロウは、昼夜問わずの無断外出を繰り返すようになってしまいました。雨が降っていても、風が強くても関係ありません。パジャマ姿のまま出掛けてしまうこともしょっちゅうで、二日に一回程度、夜に外出してしまいます。「行ったらダメ!」親が止めても全く効果がなく、無理に止めようとすれば私を突き飛ばして出ていってしまいます。真っ暗な中を出ていく息子が心配で、主人と私で隠れながら尾行をしたり、自転車で追いかけたりもしました。雨の中出ていけば、風邪を引かないかと心配し、追いかけて肩に雨ガッパを被せる事もありました。こんな事が毎晩のように繰り返され、私はまともに睡眠がとれなくなってしまいました。

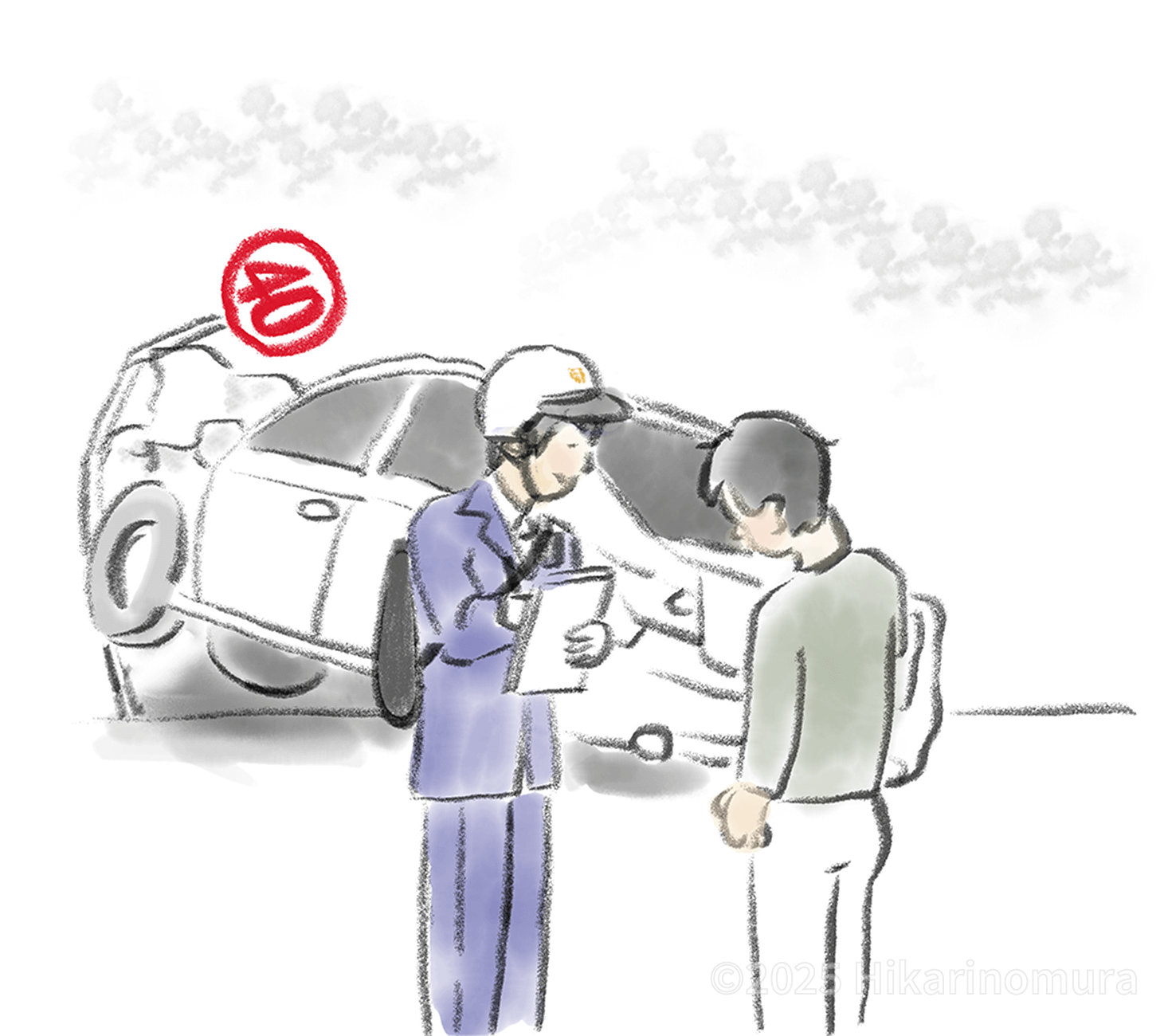

体力が有り余るゴロウの外出先は広範囲に及び、一番多かったのは土曜の深夜に家を出て、隣の市にある公共施設へ向かい、九時の開館時間までその周辺で過ごし、開館すると三十分程度観覧し、その後は走って自宅に戻ってくるパターンでした。またある日より、温泉施設内の従業員入口から勝手に入館したゴロウは、椅子に座ってテレビを見ている等の行為を繰り返しました。名前を聞いても反応しない様子を見て、たまたまその場にいた福祉に明るい従業員の方が、鉛筆を持たせて本人に名前を書かせました。「⭘⭘ゴロウ」自分の名前を言えないけれど、書く事ならできるかもしれない。機転の効いたその対応によって、市役所へ問い合わせの電話が入りました。またB駅周辺にいたところを不審者として警察に通報される。マクドナルドやカラオケ店に出入りし、店員さんから「家に帰りなさい」と追い出された事もありました。また所持金120円でサイゼリアでケーキと飲み物を注文してしまい、店から警察に通報された事もありました。私たちはゴロウが行く先々で起こすトラブルに対応するため、その度に出掛けては謝罪し、足りなかったお金を支払ったりと、完全に振り回されるようになってしまいました。勝手気ままに外出しては、行く先々で問題を起こす。家に帰れば私を殴ったり物を壊したり、、、。私も主人も、精神的にも肉体的にもボロボロの状態に追い詰められてしまいました。次第にゴロウに対し諦めのような気持ちもあり、付いていくこともなくなりました。とはいえ、夜中に出ていけば、階下の玄関が開く音で目を覚まし「ああ、また行くのか...」疲れ切った状態でも頭の中では色んな心配事でいっぱいになってしまいます。母親として息子を見守りたいと思うその一方で、仕事の責任は重く、自分を頼りにしてくれている人たちを支える側としての使命感との間で、私自身の心は今にも押し潰されそうでした。「もし仕事中にゴロウが何か問題を起こしたらどうしう?」と、不安でいっぱいでした。

重すぎる荷物を少しでも軽くしたくて、ある日泣きながら「お父さん、お願いだから会社辞めて下さい!私が家庭を支えるからゴロウを見て下さい!」当時、未だ定年退職の年齢には至っていなかった夫に対し、私は泣き崩れて懇願しました。そしてある日の午後四時、警察から電話が入りました。「ゴロウ君のお家の方ですか?実は女性の体に触れてしまい、通報を受けて現在息子さんの身柄を署内で預かっています。迎えにきていただけますか?」車で主人が警察署へ向かいました。そこで「初めてではないようですので、今後は障害者では済まされません、刑事事件になりますので、施設に入所させるなどの対策をとった方が良いですね。」こう言われ、主人は頭を下げてゴロウを家に連れて帰ってきました。空いている入所施設なんてどこにあるんでしょうか?以前、緊急利用で一時的に入所した時には「どこも一杯ですよ。」と散々聞かされていましたので、敢えて探す事もしていませんでした。そして何一つ問題が解決していない状態のまま、ゴロウは高等部を卒園し、市内のとあるB型施設に就労しました。就労と言っても労働らしい作業をし、疲れて帰宅する訳ではありません。その上学校へ通っていた頃よりも拘束時間が短くなり、体育の授業などで取り組んでいた運動も無くなってしまった事もあり、全くエネルギーを発散できない状態で帰宅するようになりました。その時の終業時間は午後3時頃で、施設側の送迎車を使って通所していました。ゴロウはまだ明るい時間に帰宅すると、暇を持て余して近くの公園へとぷらっと出て行きます。すると遊んでいる小学生たちが、自分が持っている携帯電話で警察に不審者として通報してしまいます。度重なるトラブルをなんとかして辞めさせようと、就労先である施設の担当職員、市から委託を受けている相談員を交えた協議が行われ、送迎車利用を辞めて徒歩での通所を試みました。専門の方々の立案なので、効果がありそうな期待は持ちましたが、結局は何一つ解決しませんでした。また、程なく主人は退職しました。

詳しい経緯は不明ですが、度重なる警察の対応や本人がトラブルを起こし、警察等から市役所への問い合わせが続いた事で、我が家の惨状は市の障害福祉課や私の友人である保健師にも知れ渡るようになりました。そして主人がB市の障害福祉課の担当職員さんから、こんな話を聞いてきました。「光の村という施設があります。ここに五年くらい入ると良くなるんですよ。入所施設で、今なら空きがあります!」私たちは藁をも掴む思いで直ぐに電話をして見学を申し込みました。取り急ぎ、主人だけで見学に行ってもらいましたが「本人とお母さんもご一緒にいらしてください。」こう言われて私たちは家族で直ぐに見学に行きました。そしてその後の体験入園後に行われた面談で、当時の園長から「直ぐに入園して下さい。」そう言われました。「ウチの子を受け入れてくれるんですか?」断られる事も覚悟していた私にとって、その言葉は嬉しくてたまりませんでした。面談では園の支援方針や様々な決まりについて説明を受けましたが、主人は「ゴロウが良くなり、この生活から解放されるのなら何でもします!」そう思って説明を聞いていたようです。一方で私は母親として、罪悪感と解放感の感情が入り混じっている状態でしたが、とにかく「これで生きていける。」そう思いました。こうして首の皮一枚でつながっていた苦悩の日々に、遂に終止符が打たれました。高等部を三月に卒園。翌年一月に光の村を見学し、四月に正式入園する事になりました。結局就労は一年続かなかった事になります。入園したらどんな生活になるのでしょうか?期待と不安が入り混じっていましたが、我が子を理解して受け入れてくれる事が嬉しくて、一筋の光を見るようでした。

「入園すると変わります。」と聞かされても、当初は我が子の成長した姿など、想像すらできません。園生活に必要なものを買い揃え、いよいよ入園の日を迎えました。主人と長男の付き添いで、ゴロウを園に送り届けてくれました。私は戻ってきた二人を家で迎え、様々なトラブルから解放される喜びは勿論感じましたが、同時に罪悪感もありました。預かってくれる所が見つかって嬉しい反面、息子を見放してしまったような複雑な気持ちです。そして園側との話し合いで、無断外出の癖があった事から、本人が園での生活に慣れるまで、しばらくの間は家に帰らず、週末毎に私たちのどちらかが園へ行き、ゴロウと一緒に支援方法を学ぶ事になりました。ゴロウは身辺自立が殆ど出来ていない状態でしたが、園の指導方法に対しては素直に従って行動し、特に職員の皆さんを手こずらせることも無かったようです。ただ、まだ園の生活に慣れていなかった頃、ある時トイレで「〇〇先生、助けて下さい!」優しかった以前就労先の職員さんの名前を叫んだ事があったようです。それでもゴロウは、家に帰りたいと口にするような事はありませんでした。ある日「ゴロウ、家に帰りたい?」本人がどう反応するかを知りたくて、私はこんな質問をしてみました。返事は意外にも「いいです。」と。ポツリと応えて帰宅を拒みました。一見すると自由の少ない園生活の中に、本人なりのやり甲斐や充実感を見出して順応してくれたのだと思います。そして当時大学生だった長男が、週末の度に園に行く父親を見て「お父さんだけだと大変だから、たまには僕が行くよ。」私たちが苦労している姿を見続けてきた子どもたちは、何かにつけて協力的でした。そんな家族の想いが伝わったのかは定かではありませんが、自分に対して関わってくれている事を、きっと喜んでいたはずです。平日は家族と離れて過ごし、週末は家族の誰かが来てくれる。そんな日々を送るうちに、ゴロウに変化が表れ始めました。そして毎週末ごとに成長を感じるようになり、最初は担当の職員さんが付きっきりでしたが、徐々に一人で動けるようになりました。

そして入園して二ヶ月後の六月に開催された運動会で、ゴロウはオープニング太鼓を披露することになりました。「和太鼓なんて出来るのかしら....?」問題ばかり起こしていた頃の記憶が強すぎて、今まで成長する姿を思い描くゆとりがありませんでした。ところが本番当日、勇ましくバチを振り下ろし、ドンドンと力強い和太鼓の音を聞いた瞬間「ああ、なんてすごいんだろう!」「我が子でも成長できるんだ」私たち夫婦でそう実感しました。そして喧嘩をした長男や妹も、その成長を心から喜んでくれました。入園して八ヶ月経った十一月。初の家庭学校を実施することになりました。父母会での話し合いで、当日の具体的なカリキュラムを話し合い、私たちはそれに向けて準備を進めました。できる限り園と同じ生活ができるように、ホームセンターへ足りない物を買いに行ったり、家の中の整理整頓も行いました。そして園の担当職員さんからは「何かあったら、直ぐに園に電話をしてゴロウ君を戻して下さい。」と言われていました。それは不安な気持ちで息子の帰宅を受け入れる私たちにとって、後ろ盾のように感じる心強い言葉でした。とはいえ、緊張して迎えた当日、担当の職員さんと一緒に帰宅したゴロウは、最初は様子が変わった家の中をあちらこちらと歩き回っていました。そして掃除、入浴、洗濯を一緒に行いました。無事に夕方まで見届けて頂いた後「じゃあ、明日は園に帰っておいで。」ゴロウとそんな挨拶を交わして職員さんは帰って行きました。「いなくなった途端におかしくならないかしら?」不安な気持ちもありましたが、そんな心配を他所に、本人はとても落ち着いた様子でした。私たちは久しぶりに家族で食卓を囲み、息子の成長を改めて実感しました。

不安でいっぱいだった初めての家庭学校も、無事に乗り越える事ができました。夜中に無断で外出することもなく、日曜日も最後まで一緒に課題に取り組み、ゴロウは主人の運転で園へと戻って行きました。「また帰っておいで!」忙しい家庭学校でしたが、以前のような疲れ切った精神状態ではなく、充足感でいっぱいでした。振り返って見れば、私たちはゴロウに体の洗い方や洗濯の仕方などをきちんと教えた事がありませんでした。園ではお尻の洗い方も全て自分でできるように丁寧に指導してくれます。私たちは、自分たちがいかにちゃんと教えてこなかったかを反省しました。また親として障害のある息子に対し、正しい接し方を理解できていませんでした。何度目かの家庭学校の日、ゴロウが自宅前で縄跳びをやっていた際、外に置いてあったサンダルの位置が気になったのか、勝手に自分の好きな場所へと移動させていました。それを「ゴロウ、勝手なことしない!」そう注意した私に対し、軽くパンチして反発。そのパンチは、以前と比べたら暴力とは言えないレベルの軽いものでしたが、重い軽いは関係なく「やってはいけないことをした」事を本人に伝える為、直ぐに園に電話をして途中で家庭学校を切り上げて園に戻した事がありました。厳しいようですが、それは親としての姿勢を見せる為の行動です。「はい、ごめんなさい。」しゅんとして反省するその姿を見て、成長したのは息子だけではなく、親も一緒に学んで変わってきた事を実感する瞬間でもありました。今では一切の軽い手出しもせず、紙器クラスまで進級した息子は毎日7時間の作業に、健常者以上にしっかりと従事しています。そしていつの日か、光の村を卒園して社会へ出て活躍できるように、家族みんなで支えて本人の成長を見つめて行きたいと思っています。

エイイチは三人兄弟の真ん中、我が家の長男として生まれました。四つ上の長女と一歳違いの次女の間に生まれた唯一の男の子。兄弟の中では一番手のかからない良い子で「よく寝る、よく食べる、グズらない」三拍子揃った完璧な赤ちゃんでした。ところがいつまで経っても言葉だけが出てきません。発語が遅いことは気になりましたが、周囲からは「男の子は言葉が遅いからねえ。」とよく言われていましたし、どこから見ても健康優良児だった息子を見て、気になりつつも深刻に捉える事はありませんでした。年後で生まれた妹が先に話し始めた時も「なんで喋らないんだろう?」とは思いつつ「そのうち喋るよ!」と、そんな調子でした。結局エイイチは発語がないまま、三歳で近くの保育園に入園しました。言葉が出ない息子にとって、初めての集団生活がどうなるのか気掛かりでした。保育園の一年目は特に問題なく過ごせていましたが、集団での行事となると周りの子達との違いがはっきりしてきました。運動会には参加できるものの、園庭で泣き喚く、暴れる..。その様子は運動会そのものを壊してしまうような勢いでした。とにかく行事が苦手で、他の保護者の目もあり、私は親として居た堪れない気持ちでした。そんな二年目のある日、私は保育園から呼び出されました。保育園では担任の先生が出迎えてくれ、私は園長室に通されました。そこで普段のエイイチの様子や、お友達とのトラブルなど、保育園という集団生活の中で、本人がどんな様子で過ごしているのかを教えてもらえました。そして「こんな事を申し上げては失礼なんですが、エイイチ君はちょっと普通のお子様ではないですね。」そう言われました。「普通じゃない?」戸惑う私に検査を薦めてくれたこともあり、迷った挙句、松戸のある病院の発達外来を受診しました。

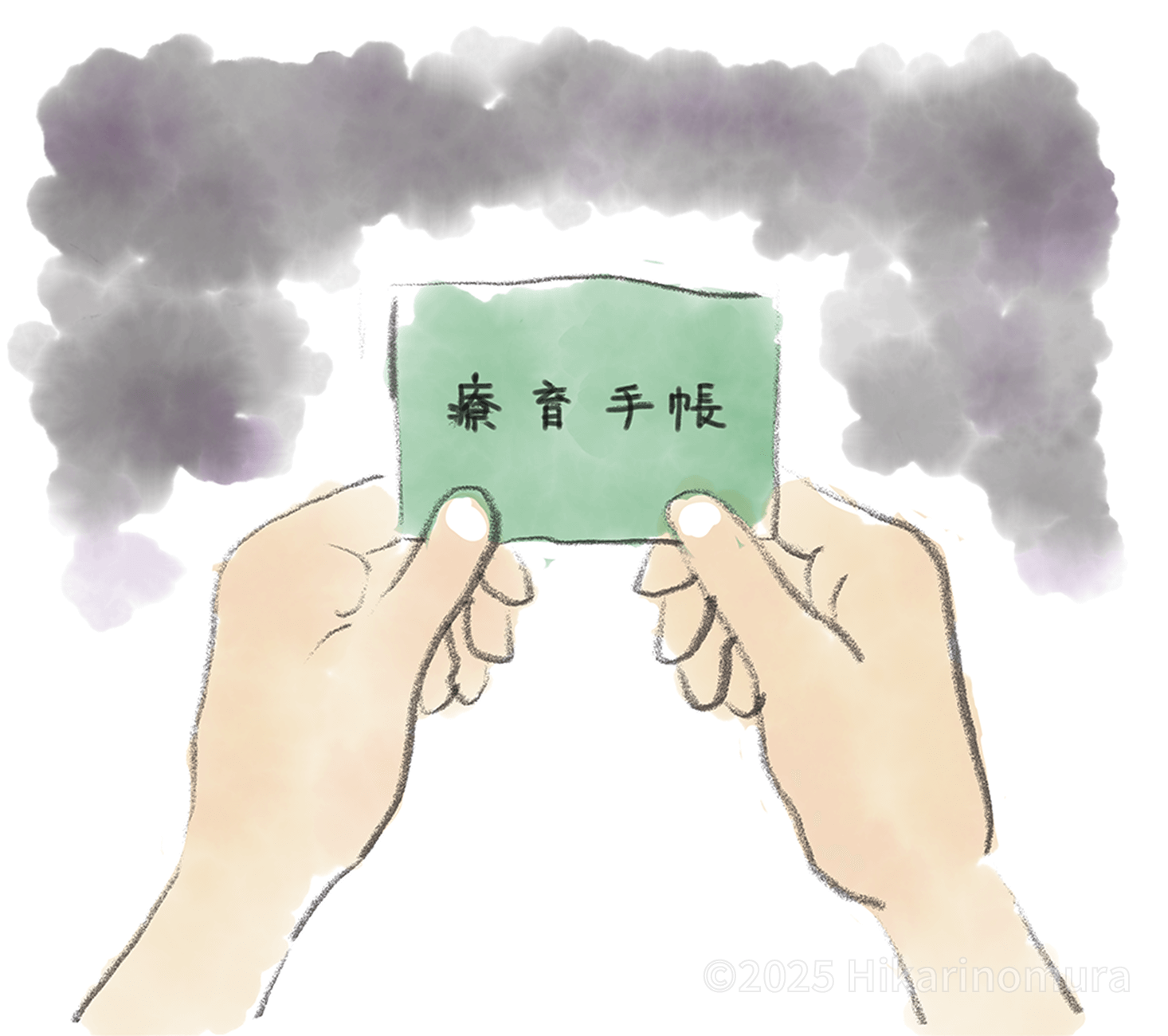

初めて行く「発達外来」。慣れない私たちは、不安な気持ちで受付を済ませ、待合室に入ると、既に何人もの親子が順番を待っていました。診察室で、先生は様々な検査をしてくれ、その場ですぐに「知的障がいですね。」と、ハッキリ私に伝えてきました。頭をガーンと強く殴られたような、衝撃的な言葉でした。「俺の子が障害児?」とてもじゃないですが、そんな言葉を素直に受け入れることはできません。ただ周囲と比べて落ち着きがないだけ、言葉が遅いだけでそのうちにペラペラ話し始めるはずだったのに、、「知的障がい児」と言う診断名は、私達夫婦にとって衝撃的でした。ただやはり、上の長女と、妹の次女の様子とは客観的に見ても明らかな違いを感じるようになりました。目線を合わせて言葉を使った次女とのコミュニケーションは、幼いながらも会話の力とその成長を感じることができるもので、エイイチとの違いは明らかでした。この先どうすれば良いのか?医師から薦められた通り、先ずは療育手帳の取得や様々な相談のため、妻が市の高齢障害支援課に行き、取得に必要な書類や今後何をしたら良いのか?と言う具体的な話を聞いてきました。そして児童相談所での医師による判定を受け、改めて公に認められる「知的障がい児」となりました。そうこうしているうちに年長組も折り返し地点となり、小学校入学が目前に迫っていました。そしていよいよ小学校を選ぶ時期となりました。こんな事がなければ長女が通っている一番近くの小学校で良いはずですが、そこには特殊学級はありません。年子の妹と一年違いで別々の学校になるのは避けるべきと考え、少し遠くでしたが、今は合併して無くなってしまった千葉市の千城台北小学校に入学させることにしました。幸い良い担任の先生に恵まれ、安心して通わせることができました。

保育園の時と同じように、集団での演舞は苦手で、運動会も二年生までは泣き叫んで暴れるような状態でした。同じ障害を抱えて同じ特殊学級にいる他のお友達でも、泣いたり暴れたりすることなく参加できる子が多いのに、ウチの子だけは何故か上手く加わることができません。「先生、何でうちのエイイチだけこうなんですかね?」と、特殊学級の担任の先生に相談すると「こう言う子達も、年齢と共に落ち着いてきますよ。」と言われました。早く落ち着いてくれることを願いましたが、自宅ではしょっちゅう長女や次女とも取っ組み合いの喧嘩をしていました。あまりにも激しく、その時に発するエイイチの泣き叫ぶ声が大きかったせいか、近所の方が警察に通報して警察官が自宅に駆けつけた事がありました。また、家から勝手に抜け出して、千葉市動物公園に保護されたこともありました。先生が仰るように障害があっても年齢と共に本当に落ち着いてくれるのだろうか?私は精神的に滅入ってしまい「いっそこの子と死んだ方が良いのではないか?」と考える日々でした。問題を起こされる度に、嫌な考えばかりに支配されるようになっていました。そんな日々をやり過ごすうちに、エイイチも三年生になりました。そして先生の言葉通り、三年生になって以降は苦手だった運動会もきちんと最後まで参加できるようになり、大きな問題を起こすことも無くなっていました。ただ、相変わらず、私たちが話す内容がどれくらい理解できているのかは分かりませんし、言葉と言えば単語が少し出る程度でした。「ああ、やっぱり障害のせいだね。」親としても、できない事は障害のせいにして自分を納得させるようになりました。

障害のある我が子に対し、どう接したら良いのか?正直言って若かった私たちは「療育」の何たるかは理解できておらず、基本的には本人の成長を見守るしかありませんでした。とにかく家族で何かをするときは、エイイチが楽しめる場所や、遊べることを常に中心に考えていました。エイイチはいつだって家族の中心でした。私は週末、子供達をよくプールに連れていきました。何をしでかすか分からないエイイチからは、絶対に目を離す事はできません。次女の面倒は長女に任せて、私はエイイチに付きっきりでプールで遊ばせていました。女の子同士で楽しくしてくれていると思っていましたが、成人式の時、妹にポツリと「お父さんにもっと甘えたかった。」と言われました。今思えば、娘たちには負担をかけていたと思います。そんな毎日を過ごし、エイイチも六年生となりました。入学当時から振り返ってみると、随分と体も大きくなり成長を感じましたが、相変わらずまともに言葉が出てこない状態は続いていました。最初の二年間は大変でしたが、良い先生にも恵まれ、三年以降はお友達とも大きな問題を起こさずに過ごせた小学校生活でした。さて、中学校はどうなるのか?と不安でした。色々相談して、学区内の特殊学級が設置されている中学校へと進学することになりました。

中学校は市内の中学校へ入学し、担任の先生は良い意味で厳しく頼りになる先生でした。今振り返ると、この中学校の三年間が最も平和でした。大きな問題を起こすこともなく、毎日休まずに登校してくれていました。その頃は、むしろ周囲のお友達の方が色々な問題を抱えていました。ただ、常に目を光らせておくことは必要で、娘たちに負担をかけないように、とにかく父親としてなるべく自分がエイイチの面倒を率先して見なければと気を遣いました。そして、特別支援学校の高等部へ入学することになりました。「高校くらいは行かせてあげたい」、そんな気持ちでした。後々、私はこの特別支援学校の高等部へ入学させたことを後悔しましたが、その時はあまり深く考えることもなく、周囲のお友達も入学する高校へ入るだけという感覚でした。入学してしばらくの間は、特に何も起きませんでしたが、気に入らない事があると先生を小突いたりするようになりました。「ぶん殴る」ような暴力ではなく、少し手を出す程度でした。ただ、理由は分かりませんが、当時の担任はそういった小さな手出しについて、親への事細かな報告をしてきませんでした。手を出すようになった理由や、本人が何を訴えたいのか?については今でも分からないままです。当時は思春期でもあり、多少のイライラも仕方ないと感じていました。その頃のエイイチは、学校から帰ると自分の部屋に籠り、パソコンやゲームで遊んだり、アニメや格闘技を観たりと自由に過ごしていました。それは本当に不健康な過ごし方ですが、当時の私は、本人が楽しく部屋で過ごし、家族みんなが平穏に過ごせればそれで良しと考えていました。私は毎週末、エイイチを連れてレンタルビデオ屋に行き、本人が観たいビデオを探す手伝いをしていました。レンタル店への付き添いは私の役割でした。体の大きな高校生が、小さい子たちが並ぶアニメの列に並び、アンパンマンをレンタルしている姿を目の当たりにしていましたが、「ちょっと変だけど、本人の楽しみなんだから良いだろう。」と思っていました。

そして高等部の三年生。進路相談が頻繁に開かれるようになりました。是が非でもグループホームに入居させたい。当時の担任の先生にお願いして探してもらうことになりました。幼い頃からずっと付きっきりで面倒を見てきた事もあり、障害があるといえども息子も社会人になったからには、親元から離れて生活した方が良いだろうと考えていました。ただ先生からは「お父さん、今はどこもいっぱいで、、」と言われ、なかなか空きは見つかりませんでした。良い知らせが来ないまま、三学期になり、範囲を広げて探した結果、市原市のとあるグループホームに辿り着きました。「ああ、これで俺たちもようやく解放される。これで一生大丈夫だ。」と、安堵の気持ちでいっぱいでした。ホームの施設長とも話ができ、「色々問題を起こす方もいますが、きちんとこちらで見ますので大丈夫ですよ。」と、力強い言葉を信じ、私は契約書にサインをしました。あとは新生活に向けての準備です。日中は、生活介護の作業所へ通所するため、ホームと作業所の道順確認、話し合い、手続きや買い物と忙しく準備をしました。三月末、いよいよグループホームでの生活が始まりました。ホームで朝ごはんを済ませ、そこから作業所へ行き、3時半まで作業をします。終業後は送迎車で日中一時の施設に移動し、夕方にはホームに戻ります。帰ると直ぐに入浴、夕食、歯を磨くと、もうその後は自室に入ります。エイイチだけでなく、他の利用者もそれぞれの部屋で一人で過ごし、テレビやゲームを就寝時間まで楽しむ毎日です。父親としては何ともやるせ無い気持ちもありましたが、取り敢えずは平穏に過ごして毎日作業所へ通ってくれていればそれで良いだろうと思いました。そのホームは、週末も利用可能な施設だった為、親の都合で一緒に過ごしたい週末だけ連れて帰ります。「今週、家に帰します。」そう施設側に伝え、土曜日に連れて帰り、月曜日の早朝にまたホームへ戻すような事をしていました。

ある日、家に連れて帰った本人のリュックから荷物を取り出すと、生乾きで悪臭を放ち、カビが生えた洗濯物がごっそり出てきました。「何だこれは!この施設は大丈夫なのか?」と、一抹の不安が頭を過りました。そして口臭もあったため、口を開けさせると小さな食べカスや汚れが付着し、髭も随分と伸びた状態でした。「ちゃんと面倒を見てくれているのか?放ったらかしになっているのではないか?」そんな施設側への不信感がつのり、連れ帰る度に息子の服を全部脱がせ、体に虐待の痕跡がないかをチェックするようになりました。幸い虐待の痕跡は見つからなかったものの、こちらの不信感に比例するように少しづつ気性が荒くなり、ちょっとしたことで直ぐにキレて手が出るようになりました。そして遂に、妻に対して暴力を振るいました。やがて私以外の家族全員が標的になり、勢いよく体当たりをして突き飛ばす、殴る、、、妻も娘たちも息子を怖がるようになり、恐怖で近寄れませんでした。「これはマズイ。なんでこんなことになったんだ?」そうこうする内に、今度はグループホームの職員を殴るようになりました。不穏な状態が数ヶ月続いたある日、ついにホームの施設長をボコボコに殴り、肋骨が折れて入院させてしまうという大事件がおきました。何が原因だったのかは分かりませんでしたが、日頃の不満が鬱積した末の暴力行為だったのだろうと思います。「暴力行為は即退居」という契約書の記載通り、施設側から退居を勧告され、エイイチは荷物と共に自宅に戻ってきました。一体全体これからどうすれば良いのか?私は他のグループホームを探しましたが、暴力が理由で退居した息子を受け入れてくれる施設はどこにもありませんでした。先の見えない状況がしばらく続きましたが、自宅に戻った本人は妙に大人しく落ち着いていました。ただ勿論、自室に籠ってゲームやビデオを楽しむ毎日で良いはずがありません。「このままではダメだ。」と思いながらも気持ちばかりが焦っていました。

ある日、長女がインターネットで「光の村」を探し当て、私に「ここが良いんじゃない?」と提案してくれました。住所を見ると自宅からそう遠くない場所にあり、こんな施設がこんな近くにあったのかと驚きました。そしてしっかり者の長女は、光の村に最初の問い合わせの電話もかけてくれ、弟のことを相談してくれたのでした。娘たちもそれなりに親や兄弟の今後の事を考えてくれていたと想うと、その気持ちが嬉しくてたまりませんでした。見学は本人も連れて私と妻の3人で行いましたが、その指導の勢いや雰囲気に夫婦揃って圧倒されてしまいました。後日実施された体験入園には夫婦で参加しましたが、園の活動をエイイチができるようになるとはどう考えても思えず、指導方法についてもなかなか受け入れることはできませんでした。特に妻は「ここは無理!絶対無理!」と最後まで拒絶していました。ただ、その時点で受け入れ先はどこにも無く、部屋に籠りきりでゲームとビデオ三昧の毎日を過ごしていたエイイチのことを考えると、入園させる以外の選択肢は残されていませんでした。散々悩んだ挙句、妻に「光の村で教育を受け、本人が変わればこんなにありがたいことはないだろう?よく考えてみてくれないか?」と言いました。妻の説得にはかなり時間がかかりましたが、入所直後も毎週末は自宅に必ず帰してもらうことを条件に、やっと妻も入所を承諾してくれました。来園して一番最初に感じたのは、園内のどこを歩いても臭いがない事です。色んな施設の見学を経験してきましたが、その施設によって独特の「匂い」があります。グループホームの場合、利用している部屋ごとに違う匂いがありましたが、光の村はどの部屋も廊下もロビーも、どこを歩いても無臭でした。園生達は皆、小ざっぱりとした雰囲気でとても清潔です。すごいな、、と思いながらも、エイイチ自身が、素直にここのやり方に従って成長するとは到底想像できませんでした。

通常、入園した園生の殆どは入園後しばらくの間は帰宅せず、園生活に慣れる事が最初の目標になりますが、我が家の場合、自宅が近いことや妻が一週間に一度は必ず帰宅させることを入園の条件としていたため、洗濯や入浴などの手順が身につくまでは、職員もできる限り自宅に来て指導する体制をとってもらいました。入園したら親の負担が増えるし大変な上、様々な行事や親が任される仕事や、覚えなければいけない手順のことを考えると気が重くなりました。また、光の村が唱える生活指導の大切さは理解できても、エイイチ本人がそれをどこまでできるようになるのかは全く見えない状態でした。ただ振り返ると、過去の暴力行為やイライラは、本人の心の叫びだったのかもしれません。本人にとって、グループホームで過ごした日々は、きっと辛かったのだろうと思います。今思うと、あれは「支援」ではなく、ただ単純に事故が起きないように「見ているだけ」でした。体力や気力が有り余る若い青年が、日中にさほど体を動かすこともなく帰宅し、ご飯や入浴を済ませた後は、自室に籠ってゲームをするだけの日々です。洗濯も身辺のことも、教えれば本人もできたはずですが、きちんと見てくれていた訳ではなく、ほったらかしに近い状態でした。本人はやることが殆どない「暇すぎる生活」には、目標もやり甲斐も何もありません。私は、エイイチがどこまでやれるか分からないけれど、こんなに徹底して教えてくれる施設はない、、そんな期待を抱く気持ちでした。この当時の身長は170センチ・体重は90キロで完全に肥満体型だったエイイチは、入浴時には立膝すらできません。「本当に成長するのか?」私たち親は疑心暗鬼でしたが、主人を失ってガランと空いたエイイチの部屋を見るに付け「こんな所に籠ってばかりいるよりずっと良いはず」と、自分に言い聞かせては納得することを繰り返していました。

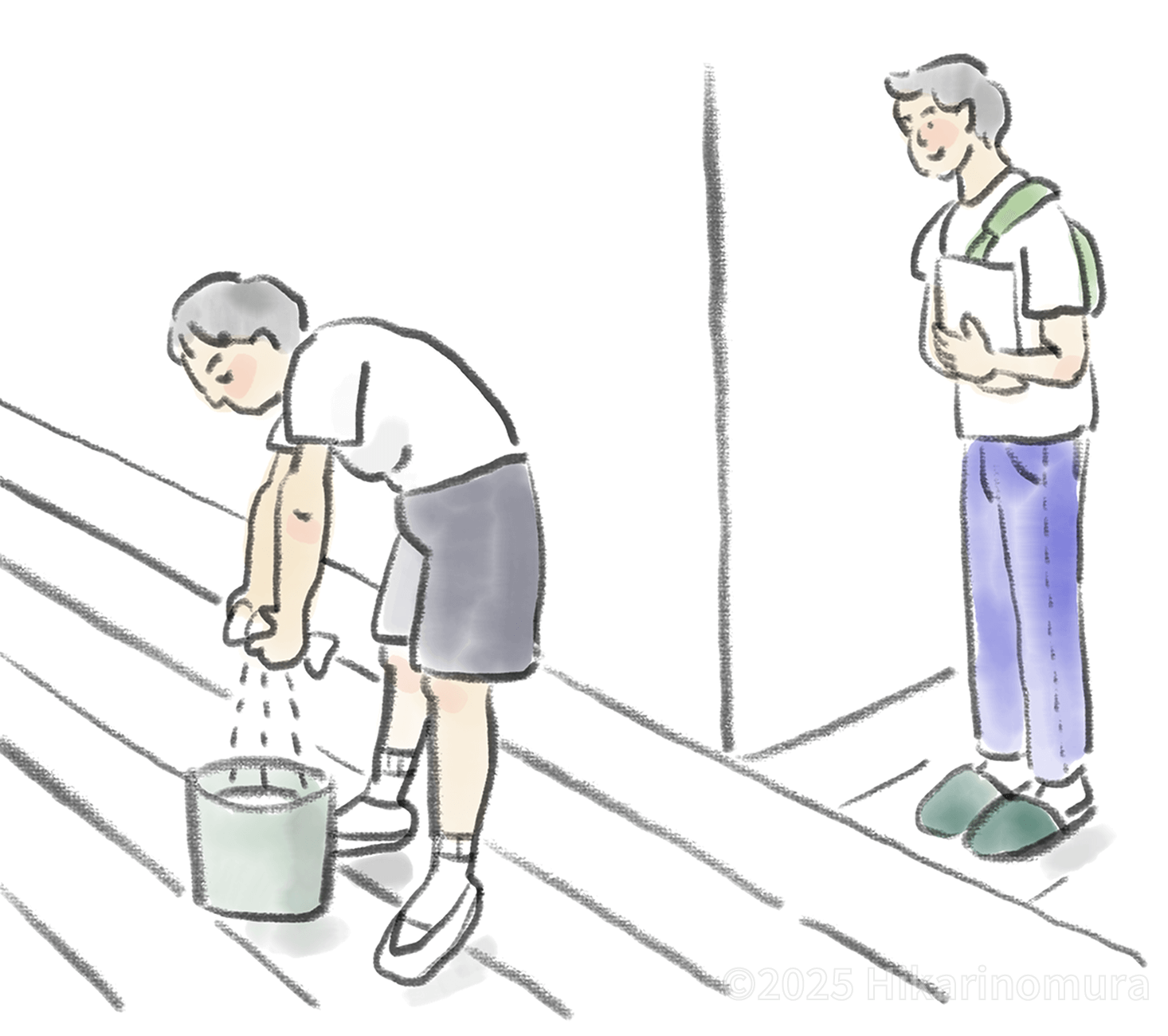

入園して最初の一年半は、親も園の先生方にとっても「戦い」でした。完全に肥満体型だったエイイチは、入浴指導を受ける時には正座もままならず、風呂床マットの上にどっかりとお尻をつけて体を洗っていました。また、運動不足で体が極端に硬く、自分の背中を洗うこともできなかったため、本人もお風呂が大嫌いでした。自分の担任が支援に入ると素直に取り組みましたが、担任以外の職員の方から指導されることに強く抵抗したそうです。お風呂ではしょっちゅう、「やんないよー!」と暴言を吐いて反抗していたようです。また走り拭きも大嫌いでした。太っている子にとって、走り拭きの姿勢を保つだけでも困難なことです。数歩進んでは休むような状態で、片道終わった時には既に集中が途切れ、雑巾もまともに絞ることすらできませんでした。エイイチの場合、身体面の問題だけでなく、注意されることを極端に嫌がり、キレやすいことも大きな課題でした。走り拭きに取り組んでいる最中、雑巾の絞り方などで先生が声をかけるだけで目を吊り上げてブチギレ、雑巾を投げつける、噛みつく、髪を引っ張る、床にバケツの水をぶちまけ「もーやんない!」と大の字になって寝そべり、活動をボイコットする状態で、毎日のように何かしら騒ぎを起こしていました。「もっと絞ります。」「しっかり手を広げましょう。」など、細かい指摘に対して「ベーーっ!」「おぎゃあおぎゃあ!!」「ふんっ!!」「やんないよー!」など、赤ちゃんのような言葉で職員さんたちをよく挑発していたそうです。また、園内では担任の指示に従う一方で、家庭学校で行う自宅での入浴指導に担任が付き添うことをとても嫌がりました。理由ははっきりしませんが、園生活と自宅をはっきりと線引きしていたのかもしれません。ただ私自身も仕事が忙しく、土曜日も出勤しなくてはならない状況だったため、自宅に職員さんがきて一緒に家庭学校をやってくれることは、とても助かっていました。

幼い頃から言語の発達は気掛かりでしたが、成人になってからも言語の理解はとてもアンバランスでした。反抗的な言葉に関しては、赤ちゃんのような言葉ではあるものの、はっきりと自分の怒りやイライラを表現していました。ところが雑巾を扱うときの「上、下、真ん中、横、表裏」などの方向を示す言葉の理解ができず「そこで雑巾をひっくり返しなさい」「ここで横拭きしよう。」と言われてもキョトンとして指示通りに動けませんでした。そんな調子でしたから、職員さんたちはエイイチに手を添えて一緒に体や手を動かし、動きと言葉を連動させて繰り返し教えてくれていました。その一方で、優しい言葉で人を気遣うことができました。例えば、病気でお休みされた職員さんが、久しぶりに園に出勤した際「先生、お熱大丈夫?」と、おでこに手を当てて心配そうに気遣ったり、柱や壁に体をぶつけて「痛い!」と言った先生に対しても「大丈夫?」と優しく声をかけることができました。色々と課題も多い子でしたが、親として愛情深く育ててきた片鱗を垣間見る様で、園からのそんな報告を嬉しい気持ちで聞きました。また入園当初から抱えている課題の一つとして、同じ質問を何度もしつこく繰り返してしまうことがありました。例えば、自分が気になる予定があると、周囲の人たちに同じ質問を繰り返してしまいます。「〜行くね?」と聞き続け、いくらきちんと答えても質問が止まりません。また、その予定が急に変更した場合は更にヒートアップしてしまいます。「明日行きます!明日行くよ!」と、歯止めが掛からなくなります。ただ彼にとって、何回言ったら「しつこい」のか?この感覚的な事柄を教えるために、園側が「三回ルール」をエイイチの為に作ってくれました。「三回以上同じ事を聞いたらバツ」回数で制御することで、本人は少しずつ相手が不快に感じる感覚を学び「しつこく言わないよー。」と、自分で制御できるように変化してくれました。

入園して半年ほど経った頃、大嫌いな走り拭きや管理された食事のお陰で、エイイチの体重は適正体重まで落ちていました。体も随分と動かしやすくなり、お風呂でも立膝がつけるようになっていました。体の硬さも少しづつ改善し、背中も自分で洗えるようになりました。この先どう成長していくのか?本当に身辺自立なんてできるのか?ましてや家事を進んで行うなんてことは、この時点では一切期待していませんでした。若干の変化は感じながらも、私も妻もまだまだ園の指導方針を全て受け入れている状態ではなく、とにかく自室に籠りきりの状況から脱出できたことで良しとしていました。入園して一年半、八月のある日、園の二階で騒がしい声が響きました。一階にいた看護師の先生が二階に駆けつけて見ると、当時担任だった先生の髪の毛を、目を吊り上げ、怒りに任せて思い切り引っ張っていたそうです。「何やってるの離しなさい!!」看護師の先生が手を払っても、脇の下をくすぐっても離さず、なんとかしてやっと手を離させたそうです。いつもよりは少しだけ要求を高くした結果だったそうで、そのことに我慢ができずにキレてしまった、とのことでした。今も勿論そうですが、この頃は特に感情のコントロールが大きな課題でした。「キレても得しない、暴力を振るって騒ぎを起こしても自分がやる事は変わらない」本人に対して親も園も一貫した姿勢を崩さないことが関わり方の鍵でした。こんな調子で、身体的には大きく変化して改善したものの、精神面での成長はまだまだ課題が多い状態でした。今振り返ってみると、私の仕事が忙しかったこともあり、最初の一年は満足に家庭学校ができず、本人も親も手順を覚えることに時間が掛かってしまいました。ただあれほど拒絶感が強かった妻も、エイイチが自室に籠らずに洗濯や掃除を行う姿を見て喜び、私たち親も少しづつ気持ちの変化が出てきました。

入園して二年目の強歩大会に参加するため、私は館山に向かいました。宿泊先の宿でも、基本的には園と同じようにするため、持ち込んでいた筆記用具を広げて職員さんたちみんなが日記を書いていました。するとある職員さんが「ほら、ここ間違ってるぞ!」と、エイイチが間違いを指摘されています。そんな言い方したらキレるだろうと肝を冷やして見ていると、素直に消しゴムで消して書き直しているではありませんか!これは以前では考えられないことで、私は本当に驚き、初めて息子の成長を実感できた瞬間でもありました。入園前の息子だったら注意された途端にノートをぶん投げ、大騒ぎするのが関の山です。「本人の成長」は二の次で、どこにも受け入れ先が見つからなかったことが、入園する一番大きな理由だった光の村。当初、前向きにはなれなかった指導手順も、入園二年目に入る頃には親がきちんと覚えて本人と関わることの大切さを、私自身が感じるようになって来ました。また妻も、初めての親子合宿で「以前は悪魔のようだったけれど、今は天使のように見えます。」と発言し、私たち親の心境も大きく変化してきました。平日、自分が入浴する時には全て園の手順通りに洗うようになりました。そして関わり方の変化や指導の方法によって、本人が成長してくれることがとにかく嬉しくてたまりませんでした。

入園して三年。苦手だった走り拭きや入浴を克服し、基礎クラスへと進級しました。一年クラスで行う一日の課題は、全て一人でできるまでに成長しました。週末の家庭学校でも自ら進んで家事をこなし、私が洗濯物を畳んでいると「洗濯たたみまーす!」と率先してテキパキと動いてくれます。また週末にエイイチが帰ってくると雑巾で全て拭いてくれるので、床がピカピカになり、私たちは自然に「助かるよ、ありがとう。」とそんな言葉をエイイチにかけるようになってきました。克服できないだろうと思っていたしつこさや、急な予定の変更なども「明日行けなくなったよ。」と伝えても「分かりましたー。」と素直に従えるようにまで変わりました。ある年のお正月。早朝に自分で運動着に着替えて「マラソン行ってきます!」と自分から走りに出て行った姿を見て、遊びに来ていた私の弟がとても驚き、甥っ子の成長を心から喜んでくれたのでした。今、エイイチは週末に自宅へ戻れることを何よりも楽しみにしています。帰るためには、バスの交通費を自分で働いて稼がなくてはいけません。それには担任の先生と一緒に「評価表」に実績を記録し、仕事の工賃計算をする必要があります。平日は頑張って園で過ごし、週末は家族と一緒に家事を手伝い楽しく過ごす。本人にとって、それがモチベーションの維持に繋がり、心の安定にもなっている様です。一年クラスの時には、できなかった家族での外出も、最近ではみんなでショッピングセンターなどに買い物に行けるようになりました。どこにでもいる当たり前の家族のワンシーンです。でもそれは、私たち家族にとっての「特別」であり、息子の成長を実感できる瞬間でもありました。

「⭘⭘君が走り拭きしました!」今まで、お友達の名前を言うことすら考えられなかったエイイチの口から、あるお友達の様子を聞くことができました。「そうかー、⭘⭘君が走り拭きしてたか。」簡単なやりとりですが、楽しい会話のキャッチボールです。また担任の先生の名前はさすがに覚えたものの、それ以外の先生の名前はずっと覚えられないままで、ただ「先生」とだけしか言えなかったのですが、近頃は少しづつ言えるようになって来ました。元々几帳面な性格なエイイチは、洗濯たたみや布団敷きなどを、とても丁寧に行います。シーツは皺一つ無くピンと張り、洗濯物も角をしっかり揃えて整えます。週末の自宅でも、掃除に洗濯、調理の手伝いなど、前向きに取り組んでくれるので家族全員が大助かりです。ある日の週末、頑張っている弟を労おうと、長女がこんな提案をしてくれました。「お父さん、今度エイイチと二人だけでディズニーランドに行こうかな。」と。園の担任とも相談して二人を送り出しました。列に並んで色んなアトラクションに乗り、ご飯やお菓子も食べ、楽しかったようで夜の10時ごろに帰宅しました。全く問題を起こすこともなく、二人は笑顔で帰宅しました。長女が「また行こうね。」と言うと、エイイチは笑顔で「また行くよ!」と嬉しそうに言っていました。家族の幸せを噛み締め、これからもずっと自分のことは自分でやる。家事を手伝って家族を助ける。園では卒園に向けて頑張る。そんなエイイチの前向きな毎日を、私たちはこれからも暖かく見守って支えて行こうと思っています。

拓也は私たち夫婦が結婚して一年を過ぎたころに生まれました。私たち夫婦は転勤のため札幌で暮らしていました。拓也が生まれたのは真冬の1月です。妻はお産で東京の実家に帰っており、私は雪に囲まれた札幌で生まれるのを今か今かと待っていました。拓也は予定より 10日ぐらい遅れて生まれました。私は生まれたという連絡を受けて、飛行機で子供に会いに東京へ向かいました。正直言って生まれたと聞いたときは、まあそんなものかといった感じでした。しかし実際に病院で拓也を見たときには、これが自分の子供なのだと言葉にできない感動がありました。それから拓也と私たち3人の札幌での生活が始まりました。冬の札幌は道路が凍っています。拓也を抱っこしたままこけたら大変なことになるので、非常に注意して歩いた記憶があります。そして春になり雪が融けたら、家族でドライブや旅行に行きました。今思い出しても、本当に楽しい時期だったと思います。拓也が生まれてから2年ぐらいはそんな感じで、特に何ということもなく普通に生活をしていました。後から自閉症と解るのですが、その時は普通の子供と全く変わらず、病気のことなど想像もしませんでした。ただ今振り返ってみると、多動で落ち着きがなかったように思います。拓也が2歳ぐらいの時に私の実家に戻ったことがありました。その時私の母親が「この子はものを言わない」と言ったことがあります。また同じころ、札幌市内の近所のクリーニング屋のおばさんから「この子は笑わないね」と言われたこともありました。ただその時は特に発達が遅れているような点もなかったので、きっとその内に笑ったり話したりするようになるだろうと思っていました。

2歳を過ぎて3歳近くになっても相変わらず言葉をしゃべることはありませんでした。さすがにそのころになると、これは少しおかしいと思うようになってきました。妻は拓也を連れて札幌市内の発達相談所に行ったりしました。ただその時の答えは、「お母さんがそういう ことを心配すると子供にもそれが伝わって良くないですよ」といった感じで、あまり納得のいくものではありませんでした。そんな何かもやもやした感覚で生活を続けていましたが、3歳検診の時に医者から「ちょっと言葉も遅いようですし、診断を受けて療育手帳を取った方が良いのでは」といった話がありました。そして自閉症という病名を聞きました。それまでは言葉は遅いけど病気だとは思っていませんし、そのうち何とかなるだろうと思っていたので、療育手帳という言葉にはショックを受けました。療育手帳は障害者が持つものといったことは理解できましたが、拓也が障害者ということが受け入れられず、申請に二の足を踏んだことを覚えています。そして数日後にそれを会社の上司に話をしました。すると上司から「子供の将来はこれから長いのだから、お前たち夫婦だけで育てるのではなく、社会の支援を受けながら育てることが大切だ」と言われました。療育手帳を取ることがこの子のためになるのだと思い、申請することにしました。ただその時は自閉症というものが一体どんな病気なのか、よく解っていませんでした。何かすごく暗いイメージを想像しました。これからこの子は話もしないで家にずっと閉じこもった生活をすることになるのか。今から思えば全く見当違いのことを想像したりしていました。

そして拓也が4歳になった春に転勤で東京に戻ってくることになりました。その当時の思い出に早稲田の脳神経外科病院を訪ねたことがあります。今から思うとおかしいのですが、療育手帳を取った後も、私は何とか病気を治すことができないかと思っていました。早稲田に 日本の第一人者の先生がいると聞いて、その病院に行けば何か良い治療法があるのではないかと思い、訪ねることにしました。家での生活状況を話したり、脳波を図ったりしました。そして最後に先生からいろいろと説明がありました。私は先生に質問をしました。「先生、 自閉症だということは解りましたが、どうやったら治るのですか」先生からの答えはこうでした。「今の医学の力では自閉症を治すことはできません。お父さんとお母さんでしっかり面倒を見てやってください」今から思えば当然の答えなのですが、その時はすべての希望が絶たれたような気がして悲しかったです。その後、病院の近くの公園に家族で行きました。公園についたときは、なんでこんなことになったのだろうとずっと考えていました。拓也は公園でいつものように遊んでいました。1時間ばかり公園にいたと思います。拓也が遊んでいる姿を見ていると、徐々にこんなことになった理由はどうでもよく思えてきました。大切なことはこれからしっかり生活していくことだと思うことができました。そして公園から帰る途中、妻と頑張って拓也を育てていこうと話をしました。公園を出る頃は日が沈みかけていて、本当に夕焼けがきれいでした。あの時の夕焼けは今でもはっきり思い出すことができます。

それからは病気そのものを気にしたり悩んだりすることはありませんでした。保育園は東京の区立保育園に通いました。保育園時代は周りの子に比べて多動な面はありましたが、小さかったこともあり、ひどく手がかかることはありませんでした。拓也が小学校に入る時に家 を買うことにしました。私は転勤族でしたので家を買うことに必要性を感じていたわけではありません。しかしこれからの拓也の生活を考えると、住む場所を一つにした方が良いと思いました。そして千葉県内に家を買い引っ越しました。拓也も地元の市立小学校に通うこと になりました。小学校は特殊学級に入りましたが、その時の先生が非常に良い先生で、拓也のことを丁寧に面倒見てくださいました。当時の拓也は暴れることや、髪の毛を引っ張ることはありましたが、まだ体も小さかったのでそんなに扱いが難しいということはありませんでした。休みの日には家族でバーベキューに行ったりして、普通の家族と同じように暮らしていました。中学校も同じような感じで、普通の子供に比べればこだわりが強く面倒を見るのは大変でしたが、それなりに普通の生活をすることができました。中学生ぐらいまではあまり体が大きくなかったので、少しぐらい暴れても対処できました。そして中学を卒園して、養護学校に入ることになりました。養護学校に入るころには、体も成長して身長は170㎝、体重は70㎏を超えるぐらいになっていました。子供の頃は暴れても押さえつけることができましたが、それをするには無理がある状態にまでに成長しました。そして体が大きくなるに連れて、わがままが強く出てくるようになり、暴力をふるうようになりました。

養護学校時代は本当に家族にとって最悪の時期でした。拓也は成長して大きくなり、暴れるのを抑えることは私たちには難しくなっていました。拓也が暴れても私はまだ対処できましたが、妻が対処することは不可能でした。拓也の要求はどんどん増えてきました。そしてそ の要求が満たされないと激しく暴力を振るうようになりました。私たち夫婦はどうしてよいか解らず、仕方なくその要求を受け入れました。当時の生活は本当に悲惨なものでした。その当時の生活状況は次のようなものです。学校が休みの日の朝は必ずコンビニでスポーツ新聞を買います。なぜか競馬欄と野球記事が好きで暇なときはいつも見ていました。そしてその新聞を捨てないで、部屋に山積みにしていました。スポーツ新聞で野球のデイゲームの試合を調べると、午後はそれを見に行きます。東京ドーム、神宮スタジアム、マリンスタジアムはもちろん、西武ドーム、横浜球場まで出かけていきました。そして夕食はサイゼリアでパスタとピザを食べるか、王将でラーメンとチャーハンを食べます。その後、東京ベイブリッジまでドライブに行き、ひどいときは夜中に八王子近辺のゲームセンターまで行きました。八王子のゲームセンターに行って自宅に帰ってくると、すでに夜中の2時か3時になっています。そして当然次の日には仕事があります。本当につらい日々でした。私も妻もこんな生活を続けることが無理なことは解っていましたので、何度も拓也にそれは無理で出来ないと言いました。しかしそれを言うと、拓也は暴力をふるい、物を壊します。私たちはどうしようもなく拓也のいうことに従っていました。そういった生活が2年ぐらい続きました。本当に最悪の時期でした。

私たちもこれ以上この生活を続けることは無理だと思い始めました。拓也を短期間施設に預けたこともあります。しかし、短期間預けても問題の解決にはなりません。どうしたらよいか解らず途方に暮れた生活を送っていました。そうした中、養護学校の先生から光の村授産園の話を聞きました。拓也にとって非常に良い施設だと言われました。ただ当時の私は拓也を施設に入れる気は全くありませんでした。一緒に生活するのは不可能な状況でしたが、心の中では何とかして家族一緒に生活したいと思っていました。養護学校の先生と何度か話をして、仕方ないので体験入園をすることにしました。体験入園というのは、親子一緒に3日間光の村で生活をするというものです。実際に体験入園をした時は正直驚きました。雑巾で走り拭きをし、その雑巾をゆすぎ、そして水が出なくなるまで絞る。それを何度も繰り返すのです。拓也の手も真っ赤になってとても痛そうでした。私はこんなことをして何になるのだろうと正直思いました。そして体験入園を終えて、車での帰り道に事件が起こりました。拓也は体験入園のうっぷんを晴らすかのように車の中で暴れだしました。その結果、道路わきの交通標識に追突し、警察を呼ぶはめになりました。私はこの結果から光の村への入園をやめることにしました。光の村の決まりでは、土曜日日曜日は家庭学校といって、園生は家に帰ります。光の村にいるときは良いとしても、家に帰ればその憂さ晴らしで暴れる、これはとてもじゃないけど受け入れられないと考えました。そして光の村に入園を断りました。しかしこの後どうすればよいのか解りません。今まで通り家で生活することにも無理がありました。妻とも話し合った結果、やはり光の村で面倒を見てもらうしかないという結論になりました。そしてもう一度光の村に相談することにしました。

光の村と話し合った結果次のような条件で入園が可能になりました。入園してからしばらくは土曜日曜の家庭学校は行わない。その代わりに両親のどちらかが、土曜日曜に園にきて拓也の面倒を見る。家庭学校がないのなら安全だ。私はこれで何とかなる、何とか急場をしのげると思い入園することに決めました。入園してからも大変な日々は続きました。園との約束通り土曜日曜は泊まり込みで園に行かなければなりません。私は妻と手分けをして週末は園に行くようにしました。光の村に入園して拓也が本当に良くなるのだろうか、暴れなくなるのだろうか、当時私は非常に疑問を持っていました。そのうち我慢できなくなって暴れるだろうと思っていました。入園して最初の土曜日に園の先生に「拓也はどうでしたか」と聞きました。すると先生の答えは以外にも「お父さん、拓也君は頑張ってやっていますよ」でした。私は正直信じられませんでした。なぜ家で暴れる拓也が光の村で暴れないのか。その時はその理由が解りませんでした。そして2か月間ぐらいたちました。私はその間に少し拓也の行動にパターンがあることに気づきました。私の顔を見ると時折ですが、にやっと笑って暴れるような気配を見せるのです。そしてある土曜の夜のことですが、拓也は私の顔を見てとうとう暴れだしました。私はひどいことになると思いました。しかし先生が拓也を注意すると急におとなしくなったのです。私はその時初めて理解ができました。私は拓也が暴れるのは自閉症という病気のせいだと思っていました。知能の問題で人より理解力とか自制心が弱く、そのためストレスに耐え切れなくて暴れるのだろうと思っていました。でも全然違いました。拓也は人を見て行動している。自分が暴れれば親は自分の欲求をかなえてくれる、しっかりそういったことを理解して暴れていることがやっと解りました。

私は園での生活を通して、自分が毅然とした態度でふるまえば拓也は暴れなくなり、自分が要求に屈すれば拓也は暴れるということを理解するようになっていました。4月に光の村に入園して4か月後の8月に家庭学校を始めることになりました。恐れていた家庭学校です。私はある程度の自信はありましたが、同時に家に帰ってきたらまた暴れるのではないかという不安もありました。拓也が帰ってくる当日までに、部屋にためていたスポーツ新聞などの拓也のこだわるものを全部捨てました。そして家庭学校当日、先生に連れられて拓也は帰ってきました。先生と一緒に昼ご飯を作り洗濯を済ませました。そして先生は帰りました。先生が帰った後に拓也が暴れないか少し心配でしたが、夕食までは何事もなく無事に終わりました。その日の夜に拓也が少しにやにやしだしました。ドライブに行きたいとでも思ったのかもしれません。私はここで毅然とした態度で接しなければならないと思い、拓也を叱りました。そうすると拓也の顔はまじめな顔に戻りました。甘くするとそこに付け込んでくる、家庭学校で手を抜いてはいけないことを再度認識しました。当時の家庭学校の日課を書いておきます。朝6時起床。それから部位運動、5kmマラソン、朝食作り、掃除、体育までが午前中の日課です。午後は昼食作り、掃除、縄跳び、洗濯、入浴を終えて夕食作りです。夕食後は縫物、日記書き、工賃をやり、9時から就寝の10時までテレビを見ます。これが一日の日課で す。日課は入園から卒園までの10年間本当に手を抜かないようにやってきました。手を抜くと今までの努力がすべて無駄になって、拓也が元に戻ってしまうような気がしました。家庭学校のことは家庭学校ノートで園の先生とやり取りをしました。先生には細かなところま でサポートしていただいて本当に助かりました。

光の村に入って拓也は本当に変わりました。暴力がおさまったのはすでに書きましたが、それ以外にも沢山あります。光の村入園当時の体重は70kg以上ありました。食べ物も自分の好きなもの以外は食べませんでした。光の村の朝食は毎日納豆がでます。当時の拓也は絶対に納豆など食べませんでした。私は入園当時、いくら先生が言っても納豆を食べることはないだろうと思っていました。ところがそれもすぐ食べるようになりました。そして今でも毎朝納豆を食べています。偏食もわがままなのだと気づきました。入園当時70kgを超えていた体重は今では60kgを切っています。基本的に間食は一切しません。外食も何か特別な日以外はしません。体に良いものをとるように心がけています。そして光の村在園時はマラソン大会で42kmを3時間10分程度で走っていました。当時よりも遅くなっていると思いますが、今でも毎朝3㎞から5㎞走っています。そして料理の手伝いもできるようになりました。後片付けの洗い物もできますし、みそ汁は最初から最後まで一人で作ることができます。家の掃除はすべて一人でできるようになりました。床の走り拭き、畳の横拭き、窓拭き、トイレ掃除も一人でできます。洗濯、洗濯干しも一人でできます。そして布団敷きも一人でできます。光の村に入る前は家で暴れるだけでしたが、今では家のいろいろな仕事を任せることができるようになりました。とても助かっています。

拓也が光の村に入園して10年目の年を迎えました。拓也はパンクラスに入り、それなりに活躍していたと思います。光の村に入園してからの拓也の生活態度は非常に安定していました。家で暴れることも全くなくなりました。家庭学校で手を抜かないでずっとやってきたこともありますが、やはり園でしっかり教育してくれたことが大きかったと思います。私たちはこのままの状況がずっと続けばいいなと思っていましたが、ある日の父母会で「お父さんもお母さんも拓也くんの将来を考えて、園を卒園して就職することを検討してはどうですか」と言われました。園を卒園して就職するということは入園時から言われてきたことなので、そのこと自体は驚きませんでしたが、どうしたら良いのかすぐには結論が出ませんでした。その後、妻と何日も話をしました。その時に私が思っていたのは次のようなことです。一つ目は、拓也が園から離れても崩れることなく、安定した生活を送ることができるだろうか。二つ目は、正直言って園に拓也を任せている方が楽だということです。当時は本当に何も問題なく平穏に毎日を過ごすことができていました。入園前の地獄のように日々は遠い昔のことになっていました。園を卒園してまた昔のような日常になったらどうしようといった不安は勿論ありました。でも最終的に卒園させることを選びました。家族でもう一度一緒に暮らした方がよいと思ったからです。それと拓也は光の村で頑張っていましたが、いつも「卒園します、卒園します」と先生に言っていました。拓也が家に戻りたいことは解っていました。本当に不安は大きかったですが、拓也との一緒の生活を取り戻すよい機会だと考え、卒園することに決めました。

光の村を卒園して早いもので5年が経ちます。その間にいろいろなことがありました。コロナの影響で規則正しい生活が送れず、崩れたこともあります。しかし、今は家族みんなで落ち着いた生活を送っています。拓也は地元の作業所でお菓子作りをしています。毎日楽しそうに仕事に行っています。そして今でも光の村で学んだことを守って生活しています。現在の生活状況を書いておきます。朝6時に起床。部位運動。マラソン(マラソンは3㎞~5㎞)。朝食8時45分に家を出発。9時半から15時半まで就労。16時帰宅帰宅後洗濯。お風呂。夕食。夕食片付け。縫物。日記。工賃。10時就寝生活リズムを崩さないで毎日暮らしています。これを続けている限り、拓也は崩れることなく生活することができると思っています。拓也が障害を持って生まれてきたことで、良い意味でも悪い意味でも貴重な多くの経験をすることができました。光の村に入園する前は本当にどうしたらよいか解らず、絶望の中にいたような気がします。でも今は平穏無事に生活をすることができています。拓也がいて本当に良かったと思っています。これも光の村のおかげと心から感謝しています。