職員紹介

光の村のリーダーシップ・私たちの想い

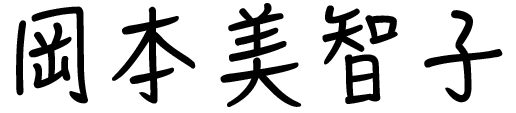

- 昭和15年(1940)・旧満州奉天市生まれ

- 東京学芸大学卒業

- 市川市養護学校教員(現・市川市立須和田の丘支援学校)

- 東京都江戸川区立中小岩小学校教員

- 江戸川区立平井東小学校教員

- 平成2年(1990):光の村施設長就任

- 平成22年(2010):光の村理事長就任

- 令和1年(2019):「奇跡の走り拭き」文藝春秋企画出版部より上梓

社会福祉法人首都圏光の村 理事長

人として生きること

私が特殊教育の教師を目指すきっかけとなったのは、中学校のある級友の存在でした。彼女には知的障がいがあり、学校へ来てもただ座っているだけで休みがちでした。「彼女が通える学校があったらいいのに。」そんな想いを当時は抱いていました。大学の特殊教育科はまだできて二年目で、教授達も張り切って様々な学校や施設に連れて行ってくれました。その時に、私は両極端な二つの施設で研修を受ける機会がありました。一つは国立のとある入所施設ですが、入所者はまるで人間扱いをされていない酷い状態で、施設内の悪臭も相当なものでした。そしてもう一つは、日向弘済学園(現在は神奈川の秦野に移転)です。施設内は清掃が行き届き、どこもかしこもピカピカしていました。園生達もキビキビと動き、母親教室を開催して親としての向き合い方を徹底して勉強していました。そしてこの素晴らしい出会いがあったお陰で、現在の光の村で行なっている日常生活指導の手引きへと繋がっています。着任当時、当園もただ預かるだけの施設でしたが、毎日夜遅くまで私と一緒に職員達が残ってくれ「日常生活指導の手引き」を作り上げることができました。そして同時に、週末には自宅へと帰る「家庭学校」の実施を推し進めました。ですが当初は新しい方針に反発した親御さんもおり、残念ながら3、4人の園生は退所されました。

親の愛情

障がいの有無やその程度に関係なく、我が子と向き合う上で「親の愛情」に勝るものはありません。我が子を信じて諦めずに向き合い続けること。それが最も重要な事です。習得の速さには個人差がありますが、とにかくできるまで諦めないこと。そして手をとって教え続ける事が最善の方法です。今この瞬間にも、我が子のことで悩んでいる親御さんもいらっしゃることでしょう。ご家族で解決できないようでしたら、一人で悩まず、ぜひ光の村へ相談にいらして下さい。そして親子で一緒に光の村で学び、成長して下さい。そうすれば必ず、貴方のお子さんは一緒にいてくれてありがたい存在となるはずです。

可能性をとことん信じる

障害者支援とご家族の意識

現在の障害者支援は「個別支援」と呼ばれる支援計画に基づき、それぞれに合った様々な福祉サービスを提供する仕組みとなっています。ただ、福祉業界の人手不足は大変深刻な状況です。利用するサービスは個別に選択できても、ご本人への具体的な支援までは行き届いていません。またサービス利用中の怪我やトラブルを避けるため、施設内で放置されてしまう状態は、親御さんやご本人にとっても大変辛いことです。そして生活に支障をきたす程の強い”こだわり”や他害のある方は、利用そのものを断られてしまいます。また親御さんの意識としても「本人の意志」を尊重しすぎてしまった結果、その要求に振り回されて疲弊し、精神的に追い詰められているご家族も残念ながらたくさんいらっしゃいます。

「ありがとう、助かったよ。」

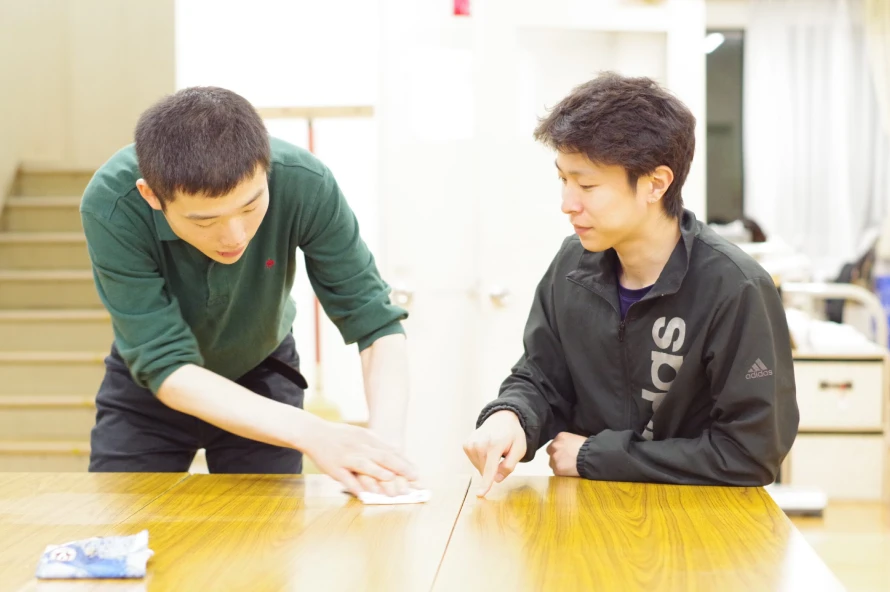

長年、園生達の成長を見守ってきましたが、彼らも社会とのつながりを強く望んでいると気付かされます。言葉で表現することはできなくても、様々な家事や清潔さを保つための生活のスキルを身につけたことで、家族から「ありがとう、助かったよ」と認めてもらえ「自分でできた!」と言う成功体験の積み重ねで意欲的になり、問題行動やこだわりが確実に減って大きく成長する姿を数多く見てきたからです。私たちが実践する光の村の「個別支援」とは、自分のことが自分でできるようにするための介助や声かけの方法や、直すべき点の伝え方などのアプローチを、それぞれが習得できる方法を探ることを指しています。言葉で理解できる人や、表を作って確認しながら実践することで理解する人。またはそれぞれ異なる好みや目標にできる事柄を見出して、前向きに活動できる方法を「個別」に考案することを指しています。その習得にはもちろん個人差がありますが、根気良く教え続けることをモットーとしています。それは社会の中で多くの人たちと関わり、親亡き後も周囲から慕われて大切な存在となるための土台作りでもあります。

可能性を信じるとは

私たち光の村では、全ての職員が障がいがある方々の可能性を信じて支援をしています。それは具体的に言えば、諦めずに手を取って教え続けることですが、支援の鍵は親御さん自身に、お子さんには大きな可能性があることを伝え続けることでもあります。長年、様々な問題を抱えたご家族と関わってきましたが、入園して間もない頃は、お子さんの成長や変化を期待できない方が殆どです。ですが光の村での集団生活を経験することにより、規則正しい生活が身に付き、強いこだわりから徐々に解放されることで、様々な人と関わりが持て、集団の中で確実に成長してくれる姿を見てきました。言語化が難しい彼らにとって、思春期は人生の大きなターニングポイントです。お子さんへの対応で悩んでいる全ての親御さんに、あなたのお子さんは大きな可能性を秘めた存在であることを、先ずは信じて欲しいと心から願っています。

日々の観察を大切に

看護師として大切にしていること

この仕事に従事する上で、私が大切にしていることが二つあります。それは「観察と応援」です。ただ見ているだけではなく、彼らの生活状況・癖・行動パターン・性格など、個々を理解した上での「観察」が必要不可欠です。言語化が難しい方々だからこそ、この観察がとても重要だと思っています。例えば嫌なことがあった時、その場から逃げたくなって病気や痛みを訴えることもあります。そんな時は心のケアが必要です。日頃の観察を通じ、積み重ねてきた経験則で見極め、アプローチの方法を変えています。そして日々の生活を頑張れるための心のケアと、彼らにとっての応援団のような存在でありたいと思っています。頑張るために必要な心の安定。長期的な視点から成功体験を積み上げていくことによるリカバリー力の向上。彼らをじっくり観察し、応援することでココロの貯金を増やせるように支援しています。

薬の必要性

薬を飲んでいない場合で多く見られるのは、興奮状態が続いて不安定になり、心身ともに疲れてしまうケースです。またその逆では、薬の量が多く、悪影響が出てしまうこともあります。「自分のことは自分でする」光の村の生活教育によって、心が安定するケースをたくさん見てきました。手順によって始まりと終わりの見通しを持ち易く「自分でできた!」と言う達成感や自信が安定に導くのではないかと考えています。私は薬に対して飲む飲まないを含め、その人に合った状況と種類と量を考えていくことが必要だと思っています。薬の調整には医師との情報共有や、ご本人に対する理解をしていただいた上での調整が必要です。その為、病院への付き添いを実施することもあります。服用における問題やリスクを把握して観察を続け、血液検査を定期的に行った上で評価をしています。